全体としての人間秩序の回復が西洋医学とは異なった健康を創生する

た とえ病や障害があったとしても、健康を阻害する要因だけではなく、新しい健康を生み出す要因が必ず残されている。このサルトジェネシスの考え方は、ストレ ス病に覆われた現代社会に光明を見つけさせてくれるのではないだろうか。浜松医科大学附属病院心療内科科長で、WHO心身医学・精神薬理学教授の永田勝太 郎さんに、人間秩序の回復という「もう一つの健康」について聞いていく。

永田 勝太郎

1977 年、福島県立医科大学卒業。浜松医科大学附属病院心療内科科長、WHO心身医学・精神薬理学教授。医学博士。研究領域は主に慢性疼痛や循環器疾患の心身医 学、東洋医学、全人的医療。96年ヒポクラテス賞、97年シュバイツァー賞、2007年ビクトール・フランクル大賞受賞。著書に『心身症の診断と治 療』(診断と治療社)、『新しい医療とは何か』(NHKブックス)など。

「秩序」の回復で障害を克服

永 田さんは、2001年に病いに倒れ、2年間の休職、入院生活を余儀なくされた。下肢に筋膜炎が起こってステロイドを処方されたことから、ステロイドミオ パチーが誘発され、寝たきりの状態になってしまったのである。主治医が、「あなたは一生立てないし、歩くこともできない」と告げるほど重症だった。

「病床で『自分は死を受容できるか』ということを考え続けました。そうしたなかで『死は生の延長にある』というアントノフスキーの考え方と出会い、生死を相併せ飲む生き方に目覚めました」

アーロン・アントノフスキー(1923~94年)は、アメリカ生まれのユダヤ人社会学者。第二次世界大戦後のイスラエルの建国に尽くし、国内にいくつもの 医科大学を作った。アントノフスキーは1960年代に、「パソジェネシスとサルトジェネシス」という概念を提唱している。(図1)

「彼はナチスの アウシュビッツ収容所の中を生き抜いたユダヤ人たちの調査をしたのですが、その中で不思議なことに気づきました。収容されていた中年女性に、ほとんど更年 期症状が見られなかったということです。あのような過酷な体験をするなかでは、おそらく更年期障害が強く現れるだろうと予測していたのに、まったくその逆 でした。このことから彼は、『たとえ病気や障害があっても、人間として全体的な秩序が保たれていれば、相対的な健康を維持できる』というサルトジェネシス の健康観を導き出したのです」

医師主導で解決を図ろうとする現代医学中心の考え方をパソジェネシスと呼ぶ。たとえば画像診断や血液検査で、「肝臓 が悪い」「腎臓が悪い」というふうに異常を見つけ出して、主に「瀉しゃ法ほう(原因を取り除くこと)」で対応し、絶対的な健康を追求しようとするものだ。 サルトジェネシスはこのパソジェネシスと対照されるも「健康創成論」と呼ばれている。

「アントノフスキーは、身体的な病気や障害があっても、全体 的な秩序というものが整っていればそれは『相対的な健康』であるとしているのです。健康を阻害する要因以外にまだ活性化できる要因があるはずで、彼はそれ を『資源』と呼んでいます。その資源を活性化することによって人間としての秩序を整えられれば、相対的な健康を得られることになるわけです」

永田 さんは、温泉病院に転院して、鍼治療を受けながらリハビリに取り組み、自らの資源を活性化しようとした。最初はなかなか思うようにいかなかったが、あると きからその成果は現れ始める。そして、ついに再び医学教育の場に復帰できるまでになった。現在、自分の足で立ち、歩きまわり、まったく以前と変わらない生 活に戻ることができている。

東洋医学と共通するサルトジェネシス

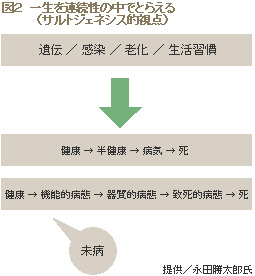

「現代医学は絶対的な健常者、絶対的な病者、そして死者と分けて考えます。しかし、本来それは連続性の中にあるものであり、たとえ手足が不自由で あっても、お腹にがんを抱えていても、全体的な人間としての機能が維持できていればいいはずです。そもそも絶対的な健康などほとんどありえません。だから 相対的な健康を作ればいいのだし、そのためには資源を活性化すればよい。私は個人的にサルトジェネシスの理論と接したときにすごくうれしかった。私には障 害があったわけですが、『障害者であっても生きられるし、生きていていいのだ』と考えることができたわけです。リハビリなどはこの考え方がないと成り立ち ません」(図2)

さらにサルトジェネシスは東洋医学の考え方と共通する面がある。東洋医学は局所の病変がどうであろうと、鍼灸や漢方薬など多様な 資源を用いながら陰陽や虚実、寒熱といったものを調整し、全体的なバランスをとるということを重視する。また、東洋医学の「六病位(病気は体質によって陽 証なら太陽病→少陽病→陽明病、陰証なら太陰病→少陰病→厥陰病という時間的経過とともに連続的に変わる病気の変遷概念)」という認識も、サルトジェネシ スに共通するものだ。

「死の問題についても、アントノフスキーの考え方は『死生一体論』です。かつて私の師匠の池見酉次郎先生は、『生死相併せ飲 む生き方』ということを言われていました。『そんな人はいるのだろうか』とずっと考えていましたが、アントノフスキーの考え方では、死というのは生の延長 にあるわけです。ですから、死について考えるにしても、そのときの身体の問題や、今ここに生きているという実存性の自覚など、全部包括して資源としていく ことができると思います」

アントノフスキーは資源を見つけるための3つの要素を主張している。

その1つはcomprehensibility(理解できること)。それが資源であるということが分かるということ。

2つ目はmanageability(扱いやすい)。資源として扱いうるものであること。

3つ目はmeaningfulness(意義のある)。資源としての意味があるということ。

こ れら3つの要素を考えていけば健康のための資源は見つかるというのである。ところが、現代社会ではそれを見出せないために不健康に陥っている例が少なくな い。「今、私の心療内科の外来には、線維筋痛症(全身に激しい痛みが生じる原因不明の病気)の患者さんがとても多くなっていて、1日20人くらい来院しま す。車椅子でなければ動けないような、重症の人も珍しくありません。患者さんの中には、自分の人生に意味を見出せないという人が少なくないのです」

患者の好きなものが資源となる

永田医師のカンファレンスには医師、鍼灸師、音楽療法士が参加している

永田医師のカンファレンスには医師、鍼灸師、音楽療法士が参加している

ある自動車関連工場では、2万人近い社員が1日3交代で働いているが、そのうち5%の人が、うつ病のために6ヶ月以上の長期休暇をとっているという。永田 さんはこの工場を見学してみて「なるほど」と納得できた。その工場では車を作っているのは人間ではなく、機械だったのだ。チャップリンの「モダン・タイム ス」のように、人間はもっぱら機械に使われる存在だった。

「そうした環境で働いている人たちが、体調を崩して心療内科を受診するわけです。これに対して、私たちは身体の面、心理の面、社会環境、生きる意味(実存)という四つの面から患者さんの資源を探り、それを育てていく治療を試みています。その一つが音楽療法です」

永 田さんは、病院の近隣にある聖隷クリストファー大学社会福祉学部の音楽教員、店村(たなむら)真知子さんと協力して音楽療法に取り組んでいる。永田さんが 事前に患者の情報を店村さんに伝え、店村さんがそれを汲み取ったうえで、たとえばサンサーンスの「白鳥」→五輪真弓の「恋人よ」→グリークの小品→美空ひ ばりの「川の流れのように」→ドビュッシーの「月の光」→童謡の「里の秋」とさまざまな曲目をメドレーにしてピアノ演奏をしていく。一人の患者に対して約 1時間だ。

「音楽が好きな患者さんは、聴きながらワッと泣き始めます。なかなか表現できない自分の感情が音楽によって代弁され、カタルシス(心の 浄化)が得られることになるわけです。大泣きするという破壊的な行動が、溜まっていた感情を発散させてくれ、張りつめていた交感神経が鎮静化していきま す。問題はその患者さんが音楽を好きか嫌いかということで、好きな人なら資源になりますが、嫌いな人であればいくらピアノを弾いても資源にはなりません。 ですから、その人の感情を引き出すためにはさまざまな資源があったほうがいいのです」

永田さんの診療には2名の鍼灸師も参加するなど、コメディカルがそれぞれの職能をもって新しい資源を創出する役割を担っている。また、地域の温泉ホテルと提携した温泉療法も資源の一つとして用意されているのである。

鍼灸治療にも求められる心のケア

「身 体のあちらこちらが痛くて仕事ができない」と訴える58歳の男性K・Yさんを永田さんは診察した。痛みは頸部から背部にとくに強いほか息苦しさがあ る。また疲れやすいが眠れない、やる気が出ないなどの症状も見られる。整形外科、リウマチ科、心療内科などを次々受診してきたが、まったく改善されなかっ た。

K・Yさんは集団就職で東北地方のある県から上京、職を転々として苦労を重ねた末、ビデオ制作会社の社員となった。ここでひたすら仕事に励み、現在は責任 ある立場を得ているが、妻とは別居し一人暮らしである。ある心療内科では、「今の環境を変えなければ治療効果は期待できない」と言われていた。東洋医学的 所見では、重度のオ血(おけつ)病態であり、胸脇苦満(胸から脇にかけて重苦しく張っている状態)、腹直筋の攣縮が観察される。

しかし、K・Yさ んの資源を分析すると、17─KS─Sというホルモン(ストレスホルモンのコルチゾールに対抗するもので、尿中値が観察される)の値が高く生体修復能が高 いことがうかがえた。また、会社の上司からは重要視され、休職にも理解を得ている。そのうえ、温泉療法を導入できる場もあった。そして、何よりもよかった のは、自分の人生を真剣に考えるパワーを持っていたことだった。(図3)

このK・Yさんに対して永田さんは、薬物療法としては、抗うつ剤、コエンザイムQ10、漢方薬の芍しゃくやくかんぞう薬甘草を処方した。また、温泉療法を提案して受け入れてもらった。

「K・Yさんは四週間にわたる温泉療法中に17─ KS ─Sがぐんぐん上昇するなど、すばらしい改善を示しました。そして温泉から戻ると一週間自宅療養のあと職場復帰ができたのです。すでに5年近く経過していますが、まったく再発はありません」

現 代社会にはさまざまなストレッサー(ストレス源)がある。資源を活用することでストレスをうまくコントロールできていれば生体反応に歪みがもたらされるこ とはない。しかし、現実にはなかなかストレスを発散することは難しく、それが身体化して生活習慣病を発症し倒れる例も珍しくない。また、ストレスが人間の 実存性に影響して、虚無感に陥り、死に至る例も多い。厚生労働省の調査では、仕事や職場生活に強い不安、悩み、ストレスを有する労働者の割合は6割に及ぶ という。

「ストレス患者は最初身体的問題を訴えることが多いのですが、ストレスが慢性化してくるとだんだん心理的問題のほうが大きくなってきま す。たとえば、鍼灸治療などには、もともと身体的な問題を抱えていた人が訪れるわけですが、受診するのはそれが慢性化した時期が多いので心理的問題が大き いはずです。だから私は身体のケアだけでなく、心理的ケアも考える『鍼灸心理学』というものが必要だと主張しています」

鍼灸が健康のための新たな資源として注目される可能性もありそうだ。

TOP