がんの治療法は進歩しているか

死亡率のトップを行くがん。それだけに、人々は新しい治療法の開発に大きな関心を寄せてきた。 ところが、我々は必ずしもその成果に期待することはできないのかもしれない。 がん治療は、これまでの「がん撲滅」の発想そのものを変えるところから、 再スタートしなければならないようだ。

吉村克己 (ルポライター)

がんの五年生存率は向上していない

がん撲滅をかかげて中曽根内閣が1984年に始めた「対がん10か年総合戦略」は終了し、94年から「がん克服新10か年戦略」がスタートしている。それにも関わらず、81年に死亡原因のトップに立ったがんは、その後も年々死亡率を上昇させ続けてきた。がんもがん死も増え続けている驍フである。

一方、国立がんセンターは、「過去20年間でがんの5年生存率は44%から55%まで向上した」としている。「がんはすでに死に至る病ではなくなった」というが、我々の実感はこれとはほど遠い。

がんに関する様々な基礎研究の成果は報告されているが、それがすぐ役立つがんの治療法や予防法にはなかなか結びつかない。細胞レベルや動物実験で素晴らしい成績を出しても、患者に応用すると効かなかったという例があまりに多すぎる。

こうしたなかで、慶応大学医学部放射線科の近藤誠講師は、これまでのがん常識について、様々な疑問点を指摘してきた。5年生存率の向上もほとんどウソだとしている。

「確かにがんの治療を受けて、治ったという人は増えているでしょう。見かけ上5年生存率が向上してるのは確かです。しかし、それは診断技術が発達してがんではない”がんもどき“をたくさん見つけるようになったからです。そもそも治療する必要のないがんを見つけだして切除するのですから、治るのは当然。一方で同じ進行度のがん、例えばすい臓がんなどの5年生存率は、全然向上していません。こうした意味でがんの治療法というのは全然進歩していないのです」

動物実験は繰り返されるが、患者に応用しても効かないという例が多い

動物実験は繰り返されるが、患者に応用しても効かないという例が多い

5年生存率といった数値は、治癒としての手術を受けられたものに限っている。開腹手術をしたけれどすでに手遅れで切除できなかったり、がん患者ががん以外 の合併症で死んだり、手術中に死亡した場合などは差し引いているのだという。また、生存率を上げるために、治りそうもないがん患者を、最初から入院させな いという病院もあるらしい。

別のあるがんの専門医は、米国の文献を調べてみた。すると、がんの5年生存率は過去20年くらいほとんど変わっていなかったという。この医師は、次のように語っている。

「日本は自分の都合いいように統計処理したりすることが多いけれど、米国の権威ある雑誌などのデータはかなり信憑性があります」

早期発見、早期治療は意味がない?

「早く見つかったから、死なずにすんだ」「もう少し早くわかれば、助かったものを」

がんとの戦いで、我々はこんな話をよく聞かされる。早期発見と早期手術こそ、勝敗の絶対的な分かれ目になると考えられている。

ところが、近藤誠氏はこれを否定する。同氏の考え方は、がんには成長のきわめて遅い「のんびりがん」と、猛烈に増殖して命を奪う「スピードがん」があるというものである。早期発見できるのは「のんびりがん」のほうで、「がんもどき」とも呼ばれ、放っておいても命を奪うことはない。そして、「スピードがん」こそ本物のがんだとしている。

5年生存率の数値の中に入れられない開腹手術もあるらしい

5年生存率の数値の中に入れられない開腹手術もあるらしい

「顕微鏡による診断では、がんもどきも本物のがんも判断できず、専門家の誰が見ても同じがんと診断するわけです。顔つきは同じでも、その中にはまったく転 移もしないし、大きくもならないものもある。成長が遅いから発見されやすく、そのために害がないのに、手術で切除され黷驍アとになるのです」

同氏はこのように説明している。放っておいても害にならないがんなら、早期発見をしても無意味だということになるし、そんなことのために外科手術で臓器を切除されることになってしまうというわけである。

それなら、本物のがんなら早期発見が意味を持つのだろうか? 近藤氏は本物のがんは、見つかった時点で手遅れ、すなわち転移が起こってしまっている状態だと話す。

「例えば原発巣が20センチくらいになった段階で5センチの転移がんがあるとすると、4対1の比率は全過程を通して変わりません。転移巣が一個10ミクロ ンのがん細胞として誕生した時、原発巣は40ミクロンの大きさになっている計算ですが、こんな段階では見つけることができませんB転移が起きた時期を、 原発巣の成長をさかのぼって計算すると、早期発見できる以前なのです」

近藤説は今後検証されていくことになるだろうが、実際我々の周囲を見回しても、まめに検診を受けていながらがん死したという人が少なくない。検診を受けた 人たちと検診を受けなかった人たちの間に、死亡率はほとんど差がなかったという調査データが、日本にも米国にもある。一方、X線写真などががんをとらえて いながら、見落す医療過誤も多い。さらに、X線透視のために飲むバリウムで腸閉塞を起こして死亡するなど、検診中の事故もよく起こっているという。

もちろん早期発見だけではなく、早期手術も絶対的なものと見ることはできない。実際、がんが小さいうちに手術で摘出できた場合でも、再発したり転移することが珍しくない

「がんは、治療してもしなくても死ぬ時期は同じ」とする近藤説が説得力を持つ。

外科手術、化学療法は患者を救わない!?

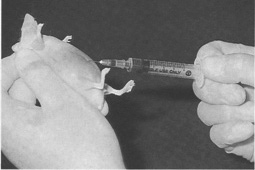

乳がんの検診。早期発見・早期手術は必ずしも効果を挙げないという

乳がんの検診。早期発見・早期手術は必ずしも効果を挙げないという

93年、テレビタレントの逸見政孝さんのがん闘病が、マスコミで大きな話題になった。逸見さんは、二度の手術を受けたが、二度目は根治の不可能とされる腹膜播種という転移が見られたにも関わらず、3キロにも及ぶ臓器摘出が行われている。

近藤誠氏は、「あれはあってはならない手術、してはならない手術だった」とする。そもそもがんが見つかった時点で、逸見さんは治らない運命にあったのに、 一度目の手術でできた傷口が、かえってがんの進行を促進することになった。二度目の手術などは、開腹前に切除不能と判断されたはずだという。

外科医は、つねにがんを手術したがる。とくに権威と称されるような医師たちは、大量切除主義にとりつかれ、その道を猛進してきた。臓器を温存するより、い かに華々しく切除するかを競う傾向がある。このため、「手術は成功したが、患者は死んだ」といわれるような皮肉をしばしば生み出してしまう。

これまでのがん治療は、確実な成績をあげることができないばかりか、かえって患者にダメージを与えることも多かった。「がんは苦しい病気だ」といわれてきたが、それは治療による苦しさをがん自体の恐さと勘違いしていたのかもしれない。近藤誠氏は語る。

「がんそのものは木が枯れるように、わりと自然に死ねる病気で、それほど痛みがない場合も多いのです。実際には栄養補給などをしておけばすぐ死ぬことはありません。ところが、手術や抗がん剤などの治療をしたばかりに、痛みも大きくなり、生活の質が落ちるし、そればかりか手術したばかりに死んでしまうというケースも出てきます」

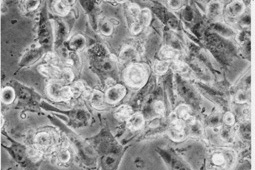

顕微鏡による診断では本物のがんか否かを判断するのは難しいという

顕微鏡による診断では本物のがんか否かを判断するのは難しいという

手術とともにがん治療で大きな問題とされているのが、抗がん剤による化学療法だろう。抗がん剤のルーツは、マスタードガスと呼ばれる毒ガス兵器だという。 もともと「毒をもって毒を制する」発想から生まれた。このため、ひどい副作用をともなうことが多く、患者は吐き気や悪心、脱毛、著しい疲労感、下痢などに 苦しむ。抗がん剤が体の免疫力をどんどん奪い、このため新たながんを作ったり、寿命を縮めることもある。

確かに抗がん剤は、驚くような効果を発揮することがある。ただし、それは医師が「奇跡が起こった」と感じるほど、まれなケースであることを知っておかなけ ればならない。例えばこれまで胃がんについて、化学療法で5年生存した例は、20数例しか報告されていない。化学療法は危険な賭けなのに、その情報はほと んど公開されてこなかった。抗がん剤はむしろ医者の気休めのために、効果のよくわからないものをだらだら投与して、患者を苦しめ続けていることが多い。

抗がん剤は「過渡期のがん療法」という見方もある。たとえがんを小さくできても、正常細胞に対するダメージをなくすことができないというジレンマが必ずあるからだ。近い将来、抗がん剤は消え去るかもしれない。

がんは医者ではなく、患者本人が治すもの

開腹せずに内視鏡を使って患部を切除する方法も普及してきた

開腹せずに内視鏡を使って患部を切除する方法も普及してきた

がん治療をめぐる様々な問題の背景には、現在の医療不信がある。このことが同時に、遺伝子治療などの先端技術を開発するうえで大きな障害になっているといわれる。

そして、人々の間には「生命は医者のものではなくて自分のものである」という自覚が出てきた。そのため、がんにかかったら「治療を医者にまかせっぱなしに しておけない」と考えたり、「より人間らしく、豊かな闘病の時間を過ごしたい」と考える人が増えている。これに対応するためか、最近、「インフォームドコ ンセント(=情報提供と同意)とか、「QOL(=生活の質)」という言葉が医療者の側からさかんに聞かれるようになってきた。患者の人権を守る医療が標傍されている。

もっともこうした考えが現場で本当に生かされているのかどうかは疑問だ。たとえば、一般市民の約 60%が、がんになった場合の告知を希望しているが、厚生省の調査によればがんの告知率は、わずか18%程度にすぎない。「寄らしむべし、知らしむべからず」の考え方がいまだに残っているようだ。

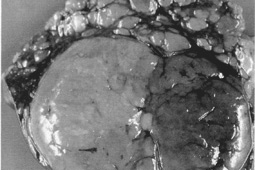

臓器の大量切除は「手術は成功したが、患者は死んだ」という結果を招きやすい

臓器の大量切除は「手術は成功したが、患者は死んだ」という結果を招きやすい

たとえば今の医療では、80歳の老人でも早期がんが見つかれば、本人に病名を告知しないまま手術を行うことになる。高齢者は進行度が遅く、がんが命を奪う 前に他のところが弱って死ぬ可能性が高いのに、メスを入れられる。このように患者が病名を知らなければ、医師は自分の治療法を押しつけるばかりとなる。患 者にとっては、複数の医師の診断を聞いてみる「セカンド・オピニオン」の機会も与えられない。

それでも、一方ではQOLをテーマにした療法が数々登場している。がんの根治をはかるのではなく、治療前とあまり変わらない生活ができることを目的にした 工夫が施されるようになってきた。消化器系の早期がんの治療には、開腹せずに内視鏡を使って切除するなど、できるだけ体の機能を失わせず、患者の負担が少 ない方法が普及している。また、食べられないとか、呼吸しにくいといった失われた機能を回復する再建術も充実してきた。さらに、がんの治癒には心の動きが 大きく関係するといわれるようになり、心理療法的な分野も重視されるようになった。がんを克服するのではなく、共生する療法といえるだろう。

もちろん根治を目指した新しいがん療法も次々登場している。なかには、以前の治療法が、最近の研究成果から間違っていることがわかったという例もある。また、がんの専門医同士でも考え方の違いから、こちらの医師と向こうの医師で、まったく違った治療法を採用しているといったケースも少なくない。

検定待ちのがん新薬。抗がん剤による治療は、免疫力を奪い、寿命を縮めることもある

検定待ちのがん新薬。抗がん剤による治療は、免疫力を奪い、寿命を縮めることもある

すると、がんの治療法は、自分の価値観や幸福感に基づいて、自分で選ぶべき時代になっているのかもしれない。がんはけっして珍しい病気ではなくなってい る。誰もが自分もがんになるという可能性を考えるべきだろう。あるがんの名医は、「がんに勝てる人は、結局強い心を持った人だ。家を建てる時はまず柱が必 要なように、がん闘病には心が必要だ」と言っている。がんを治すのは医師ではなく、まず患者本人であるというところからスタートすべきだろう。