日本の医療界に一石を投じ続けている永田勝太郎医師に、医師を志してから出会った先人達からの教えや、さまざまな著作物からなにを学び取ってきたのかを連載します。LIFENCE No11〜14で連載していただいた「中医学とメンタルケア」の中にある「心の診療日誌」も合わせてお読み下されば幸いです。

永田勝太郎 (財)国際全人医療研究所 理事長。WHO(世界保健機関)心身医学・精神薬理学 教授。浜松医科大学付属病院心療内科科長、日本薬科大学統合医療教育センター教授・センター長を経て現職。

受賞:「ヒポクラテス賞」「アルバート・シュバイツアー・グランド・ゴールドメダル」 「ビクトール・フランクル大賞」など

心身症の診断と治療(診断と治療社)、痛み治療の人間学(朝日新聞出版)など多数

全人的医療への気づき

いま、医学・医療は大きな転換期に差しかかっている。片方で、ips細胞(人工多能性幹細胞)の発見のような医科学の急速な進展がみられているが、その一方では、医療不信が進行し、多くの患者が医療難民化している。医師不足、高度専門分化、医療費高騰など多くの問題が内在している。

私たちは、つとに、こうした問題の解決法の一つとして、医療をその本来の姿である「全人的医療」にしなくてはならないと訴えてきました。 これらは医療に対する社会的ニードであり、医療における質の向上を意味するものです。しかし、その中身は未だ充分に検討されたとは言えません。最近ようやく「総合医」や「総合診療医」の必要性が話題になってきたところです。

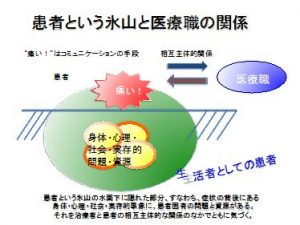

ここで言う全人的医療(comprehensive medicine)とは、その医療の視点を患者の臓器単独に置くのではなく、患者をいついかなる場合においても、「病を持った人間(個人:whole person)ないし生活者」としてとらえる視点です.すなわち、身体的・心理的・社会的・実存的な視点から包括的に(全人的に)患者を理解し、その理解の過程の中から、患者固有の問題と資源(問題とは健康創成のために除去すべき点、資源とは活性化すべき点)を見出してゆきます。見出した問題の除去と資源の活性化を図り、患者固有のQOLを高め、豊かな人生を構築することを目差します。

さらに全人的医療の実践に当たっては、現代医学をベースにしながら、伝統的東洋医学、そして両者を結ぶ「橋」(インターフェース)としての心身医学を重要な医療資源とし、三者の相互主体的鼎立(統合)が必須の条件であると考えられます。治療者と患者の関係や、治療的自我(治療者としての人格)についてもメスを加えて行かねばならないことは当然のこととです。

私は、「全人的医療」を医療の理想と考え、先人達の試行錯誤と同様に今日までさまざまな試みを繰り返してきました。その基本モデルは「身体・心理・社会・実存モデル」となり、その実践には現代医学と伝統的東洋医学、心身医学の鼎立、すなわち、パソジェネシス(病因追究論)とサルトジェネシス(健康創成論)の統合がその方法論になると考えられるようになってきました。こうした統合が現代医学の欠陥を埋め、医療をより豊かなものにすると確信するようになりました。

医療は、「医療職という人間」と「患者という人間」との出会いにおいて、医療職から患者に向けられたヒューマニズムの行為であるということや、医療職と患者の関係、医療職自体の治療的自我の問題に気づき、取り組み始めたのです。

私はこうしたことを学ぶなかで、多くの先人達に教えを乞うてきました。彼らもまた医療の進歩の中で試行錯誤、錯誤修正を繰り返してきました。それはまさに努力と血と汗と涙の結晶と言うべきものでした。また、それには多くの患者さん方が、その身を挺しながら協力して下さったことも分かってきました。私たちの医療はそうした先人達の教えの上に成り立っています。私が学ぶ中で出会った先人達や患者さん方の真摯な姿を明らかにすることで「医療を学ぶ」ということをこれからの若い医療人に伝えたえたいという想いから筆を執りました。

高校時代のアイデンティティ・クライシス(自己同一性の危機)

始めに私が医療の道を志した頃のことを少し書いておこうと思います。

私は高校生時代、自分が医師になろうとは全く考えていませんでした。田舎から単身上京し、下宿生活を始め高校に通っていました。高校2年生の終わり頃から「アイデンティテイ・クライシス」に陥ってしまったのです。「自分がわからない」私と父の関係矛盾、また社会に対しての不信感など、思春期の青年のよく陥る自己矛盾と言ってしまえばそれまでですが、自分が描く将来像をことごとく父に反駁され、どうしてよいかわからず、悶々とした日々の中で、不登校に近い生活を続けていたものでした。高校を卒業して、大学の経済学部に入学しましたが、当時は学園紛争で大学は閉鎖されており、アルバイトに明け暮れしていましたが、まだ我が身をどうしてよいかわからず、酒を覚え酔うに任せていたのでした。そんな時、アルバイト先で知り合った苦学生との出会いがありました。彼の生きざまは私に「社会体制より、個人の幸福が優先する」ということを教えてくれました。この気づきが私の心を揺さぶったのです。私が学びたいとしているものはまさに「個人の幸福を重んじる学問」ではないかと気づいたのです。そして思い浮かんだのは、文学と医学というジャンルでした。

アルバイトで明け暮れする一方で、読書はよくしました。当時、強い影響を受けた作品には「ひかりごけ」(武田泰淳)、「いのちの初夜」(北条民雄)、「法句経講義」(友松円諦)、「道しるベ」(ダグ・ハマーショルド)、「夜と霧」(ビクトール・フランクル)などですが、ビクトール・フランクルは後に、私にとって大きな影響を与えることになります。

さて、文学で自己実現するには文学的才能が必要だという思いが私には強く、残念ながらその才はないと考えていました。さらに、文学は「飾った人間」を表現することになるが、その点、医学は、「裸の人間」を観るのではないかと考えました。人間は誰でも病気になる。しかもそれは、個別的なのではないかと考えました。

自然科学、人文科学、社会科学はすべて人間の福祉のためにあるのでないか、そしてまさに医学はそれらを包括した学問「包括的人間学」ではないかと思いを深くしたのです。これを学ぼうと決意を固め、父には内緒で、旺文社のラジオ講座を利用しながら、再び受験勉強を始めました。身体に染みついた「怠惰」の2文字と戦いながらも、医学部の合格通知が来くると経済学部を退学し、地方の医学部に再入学しました。

ワクワクと期待して入学してまもなく、出会った医学教育にはすぐに失望しました。それはすべて細分化されていくカエルの解剖の延長線上にあるように思えたからです。先に述べた「包括的な人間学」などどこにも見出せなかったからです。

それでも多くの出会いがありました。医学概論の須藤春一教授(前東大教授)の講義は特に面白かった。教授は、「君たち、つまらない講義を聴いている暇があったら東京に行きなさい。末廣亭、鈴本演芸場などへ行って落語を聴いてきなさい。特に話のまくらが大切だ。どうやって客を自分の話に引き込むかを学んできなさい」とよく言われた。私はそれをよく実践し、いまでも初診の患者さんとの会話にそのコツを使用しています。

医学部入学後、鍼との出会いから

医学部に入学して間もない頃(1972年)、当時の総理大臣、田中角栄が日中国交を果たしました。その前年の1971年には、アメリカのニクソン大統領が中国を訪問し、中国の鍼麻酔が初めて国際的に報道されました。こうしたことをきっかけにして、日本においても鍼のブームが起こり、数多くの訪中団が結成され中国における鍼灸医療の現状視察が行われました。

同時にこのブームは医学教育にも現れ、当時の多くの医学部で鍼麻酔の教育が行なわれたが、これは一過性の現象でしかなく、後に医学教育のバブルと言われました。

新聞やテレビの報道でそうした報道を観た私たちは、「鍼って効くの?」という素朴な疑問を持ち、解剖学の教授や麻酔科の教授を訪れ、率直に疑問をぶつけてみたが的確な答えは得られませんでした。そこで、私たちはウサギを用いて鍼の実験を試みみました。その結果、確かに効果があることが自分たちの目で確認できました。では、人間ではどうかと、当時会津中央病院にいた麻酔科の佐々木泰道先生(現在は郡山市で開業)を尋ねて相談をすると先生は私たち学生のために、患者さんや整形外科の医師の協力を取りつけてくれ上腕骨骨折の手術を鍼麻酔だけで行なってくれました。

私たち学生も見学できることになり、手術を始めから終わりまで観ることができました。医師は患者さんと会話をしながら手術を行い、患者さんも痛みを訴えることがありませんでした。さらに、患者さんは手術が終わって30分後には昼食のうどんを旨そうに食べ出したのです。それは驚愕で、学生の目には、まるで魔法を見ているようでした。

そんなことがあり、私たちは鍼のにわか勉強を始めました。しかし、学んで行くうちにすぐに壁に突き当たってしまいました。それは鍼を理解するためには、その根底にある中国の歴史や思想を理解しなければならず、私たちはそのことを全く知らずにおこなおうとしていたのです。このことは私たち学生に大きなテーマを与えてくれました。と言うのは翻って、私たちが日常的に学んでいる現代医学はどうだろうか。医学部に入学するとすぐ解剖学や生理学などの基礎医学が始まり、学年が進むにつれて臨床医学や社会医学が始まる。その間に、医学の根底に流れる歴史、哲学、思想、方法論を学ぶ機会がカリキュラムに組み込まれているのだろうかという疑問です。

このことに気づいた私たちは、「現代医学の思想と方法論」と名付けた研究グループを立ち上げようと呼びかけると、1学年80名ほどの小さな大学で、100名以上の学生が参加する研究グループとなったのです。そして1年後の学園祭では、大きなプレゼンテーションを行うことができたのです。その内容は現代医学・伝統的東洋医学・民間療法をみな同じく俎上し、その思想、方法論、歴史性、適応と限界、科学的評価を学生が自主的に学んで行くものでした。その結果、私たちが得た結論は、「いかなる方法論でもその個別な患者の健康回復に合理性を持って有用ならば、どれでもよいのではないか。医師はそれぞれの適応と限界を熟知し、使い分けてゆけばよい」ということを「現代医学の思想と方法論」のなかから導きだしたのです。この考え方は今日まで私たちの根底を流れる基本理念として培われています。

心身医学を知る

さて、学園祭が終わるとグループを解散することになり、コンパを盛大に行うことになりました。プレゼンテーションの成功を祝う酒は楽しく、梯子酒をくり返すうちに、もうお開きと言うことになって、麻酔科の奥秋晟教授とふらふらしながら肩を組み、もつれるように飲み屋の階段を下りていくと外はもう白々としていました。別れがたくさらに地下の飲み屋に入り座り込んだ時、教授が私を見据えながら「オイ、永田・・・、畳針を刺したら、飛び上がるほど痛いだろ。だのに、鍼麻酔の鍼はなぜ、鎮痛作用があるのか・・・、おまえはわかるか?」。「えっ、わかりませんよ。先生はわかりますか?」。「ばかやろ!わからねえから訊いてんだ!」と、酔った口調の禅問答のような会話をしていると、ポツリと「なあ、永田、俺が30歳若かったら、心療内科をやっているんだがなあ・・・」と呟いたのです。

酔いどれ教授と学生の会話ではありましたが、この「心療内科」という呟きは前に私がアルバイト学生から突きつけられた言葉と同じ力を持った言葉として捉えられたのでした。もちろん、当時、心療内科は九州大学医学部にしかなく学問としても草創期で私たちの大学には、その診療科すらなかった時代です。しかし、「心療内科」という言葉に何か大きな可能性があるように感じたのでした。

翌日、二日酔いのふらふらする頭で、本屋に行き、そこで九州大学医学部教授、池見酉次郎先生の「心療内科」「続・心療内科」(ともに中公新書)を見つけると砂に水が染入るように、夢中になって読みあさりました。そこには私が求めていた「人間学的医学」があるように思えたのです。そこで、池見酉次郎先生宛てに、思いの丈を手紙にして送らせてもらいました。

思いもよらず、すぐに先生から返事がきて中に「九大に見学にいらっしゃい」とやさしく書かれていました。私は小躍りしてすぐにでも飛んで行きたかった。しかし、貧乏学生の私にとって、当時の九州福岡は遠く、旅費の工面ができなく断念するしか、ありませんでした。それでも先生との手紙のやり取りが続きました。そして、ついに国家試験の終わった翌日、カバン一つで福岡に向かうと先生は快く私を迎え入れてくださいました。

すぐにも先生の下で研修ができればと思いは募るばかりでしたが、私の研修先はすでに千葉大学に決まっており、その胸の内を先生に相談すると次の機会がきっとあると話してくれたのです。

こうして私は、学生時代に気付いた生涯のライフワークとなる全人的医療に進む道が開き始めたのです。次回から、私を導いてくれた先人達の素顔を元に医療をどのように思っていたかを描写していきます。(次回、池見酉次郎先生)