胃がん治療に見る医原病

胃がん手術で金科玉条とされてきた胃の全摘や補助化学療法は期待通りの効果はなく、後者はかえって二次がんの危険性を高めてしまう。

医学界ではタブーとされるがん治療における「医原病」の実態を、治療の最前線に立つ専門医・大阪大学医学部第二外科藤本二郎講師にお聞きした。

藤本二郎 (ふじもとじろう)大阪大学医学部第二外科

1963年大阪大学医学部卒業。67年同大学院卒業、医学博士。同年より、米カリフォルニア、シティ・オブ・ホープナショナル・メディカルセンター、および70年ニューヨーク州立大学ダウンステート・メディカルセンター外科留学。現大阪大学医学部第二外科講師。

早期の胃がんの補助化学療法は二次がんを引き起こすか。

がんの治療は、いろいろな療法を組み合わせた「集学療法」というものが取り入れられるのが一般的だ。胃がんの場合、早期なら手術だけで五年生存率が90%、10年生存率は80%と、非常に高い治療効果が発揮されるようになってきたが、こうした場合でも術前後に抗がん剤を投与する「補助化学療法」が行われることが多い。

胃がんの手術

胃がんの手術

ところが、大阪大学医学部第二外科の藤本二郎講師の調査により、胃がん手術前後に抗がん剤を投与すると、将来、胃がん以外のがんに罹る危険率が高まることがわかった。このがんは再発や転移とは異なったがんであり、抗がん剤が引き起こした「二次がん」と見られる。

この調査で用いたデータは、1963年から81年まで、大阪大学医学部附属病院第二外科で、胃がんを完全に(根治度Aという)、あるいはほぼ完全に(根治度Bという)切除できた858人の患者を10年以上にわたって追跡調査したものである。

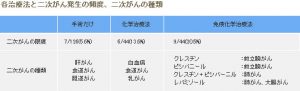

この患者群は、①手術のみで抗がん剤は一切使わない群、490名 ②MMC、5―フルオロウラシル、テガフールなどの抗がん剤を投与した化学療法群、 368名に分けられる。そして、手術後5年を経て、胃がん以外のがんになった人を調べた。その結果、二次がんを招いたのは、①のグループでは490名中 21名(4.3%)であったのに対して、②の補助化学療法を受けたグループでは、368名中28名(6.7%)と統計的に有意な差が認められた。

また、同じ化学療法群の中でも、フルオロウラシル系の抗がん剤とMMCを組み合わせた場合など、抗がん剤の種類を増やせばさらに危険性は高まるということもわかった。

なお、5年以内に別のがんになった人は、たまたま同時に進行していたがんで胃がんだけ早く出たという可能性がある。また、5年以降に胃がんになった人は、第2のがんだけではなく、再発や転移の可能性があるので、これらのがんについてはデータから除いている。

なぜ抗がん剤を使うと二次がんの危険性が高まるのかについて、

①抗がん剤自体が発がん性を持っている。

②抗がん剤の免疫力を抑える作用が発がんをもたらす。

③抗がん剤が他の発がん物質の発がん作用を助長する。などの理由が考えられている。

第二のがんを部位別に見ると、補助化学療法を受けたグループに目立って多くなるのは、前立腺がん、白血病、大腸がん、肺がんなどである。これらが抗がん剤による二次発がんと考えられる。

医療現場では、ほとんどの医師たちは抗がん剤の有効性を信じている一方、診療報酬の面でも抗がん剤を簡単には手放せないのが現状といわれる。

この調査は、1975年から81年にかけて、手術で胃がんを切除した214人を対象に行っている。患者を「手術だけ(126人)」、「手術後に化学療法を 実施(44人)」、「手術後に免疫化学療法を実施(44人)」に分類した。その結果、第二のがんになった人数はそれぞれ7名(5.6%)、6名 (13.6%)、9名(20.5% )となっている。

免疫賦活剤は、これまで、単独では発がん性は認められていない。その役割は、白血球が作り出すサイトカイン(TNF=腫瘍壊死因子など)というタンパク質 を誘導することだといわれる。サイトカインはがん細胞を殺す役割があると考えられているが、多面性があって、一方ではできかけたがんの成長を促進する働き があると考えられる。自ら発がんさせるのではなく、がんを悪性化させる作用があると見られる。

なお、この調査対象となっている患者が治療を受けている時代は、どのような療法を用いるかは担当者のくじ引き(無作為)だけで決定された。現在は、インフォームドコンセントが導入され、患者の意志により選択する医療機関が増えてきている。

(藤本氏)

胃がんの手術 噴門部の縫合

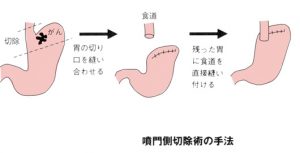

胃がんは、早期発見・治療が浸透し、患者の長期生存が可能となってきている。長い間、日本人のがん死のトップの座を占めてきたが、肺がんに譲り渡した。胃 がんの手術は1970年ごろから「全部摘出」(全摘)が主流となってきた。なかでも、胃上部の入り口である「噴門」付近に病巣がある場合は、手術が十二指 腸とつながる下部の「幽門」側から行われるために、全摘されることがほとんどだ。

ところが、その結果、患者のQOL(生命の質)が大きく損なわれることが少なくなかった。多くはダンピング症候群と呼ばれる後遺症に悩まされ、胃部膨満感、むかつき、嘔吐、脱力感、動悸、頻脈、発汗などの一連の症状に苦しめられている。

大阪大学第二外科では、胃上部がん患者の一部に、食道からの入り口である噴門側から胃の3分の1~5分の3だけを切除する「噴門側胃切除術」(噴切)を続けてきた。最近はこうした縮小・機能温存手術のほうがQOLが優れているという点から、リンパ節転移がない症例については噴切を積極的に行う医療機関も多くなっている。

藤本講師は、1963年から1993年の31年間に手術した患者179名のうち、がん病巣をすべて取り除いた115名と噴切患者64名の手術後の経過を比 較した。全患者は、根治度A(69名)、根治度B(68名)と、進行がんなどで明らかにがん組織の取り残しがある根治度C(42名)に分けている。

根治度A69名の内訳は、全摘49名、噴切20名である。それぞれの、5年後、10年後の生存率は全摘の49人で84%、82%だったのに対し、噴切の20人では94%、85%と高くなった。

同じ根治度Aでも一部はリンパ節転移が認められる患者も混じっている。そのなかで特に、リンパ節への転移が認められなかった54人をみると、全摘では38 人のうち5年以内に3人、10年以内にさらに一人が再発して死亡、10年生存率は88.4%だったが、噴切では最も早い患者で12年目の再発があっただけ で、10年生存率は100%だった。早期胃がんの場合は縮小・機能温存手術のほうが予後がよく、とくにリンパ節の転移がない場合はパーフェクトともいえる 成績をあげることができるわけだ。

一方、手術後の長年月の余命は期待できない根治度Cの内訳は、全摘、噴切それぞれ21名ずつだった。2年~3年の累積生存率で比較すると、全摘側は20%~0%だったが、噴切側は50%~40%だった。こうなると、早期がんに限らず、進行したがんでも縮小・機能温存手術のほうが、生存率が高くなるといえるわけである。

ちなみに根治度Bの68名についてみると、全摘と噴切の5~10年生存率で有意差はなかった。この段階の患者ではどちらの手術法でも予後にあまり差はでないことになる。

現在胃上部にできるがんは胃がん全体の10数%程度であるといわれる。ところが、近年増加する傾向にあり、将来その比率が飛躍的に増加する可能性があるといわれる。藤本講師はその鍵は、ピロリ菌(ヘリコバクター・ピロリ)にあると見ている。

中高年日本人の70%が保有するといわれるピロリ菌は、これまで胃がんの一因とされることが多かった。これに対して藤本講師は、むしろピロリ菌が胃上部がんや下部食道がんのリスクを引き下げる役割を果たしているのではないかとしている。

ピロリ菌を除菌すると、その一部の方は逆流性食道炎という病態を発症するが、これが胃上部がんや下部食道がんの誘引になる。ピロリ菌は逆流性食道炎を予防し、結果的にこれらのがんを予防していると考えられるのである。

欧米先進国ではピロリ菌の保有者が少ない。そして、胃上部のがんが胃がんの過半数を占めているという事実がある。そして、日本人は若年層ほどピロリ菌を持つ人が少なくなっている。食生活の欧米化も併せて考えれば、今後胃の上部がんが増加することが予想される。

現在も胃がん予防のためと称して、ピロリ菌駆除に熱心な医師は少なくない。もしピロリ菌がむしろ胃上部や食道下部のがんを防ぐ役割をしていることが証明されることになったら、胃がんに関してもう一つの医原病が明らかになるはずだ。