社会の高齢化が結核を「復活」させた

かつて「国民病」と呼ばれ、近年は「過去の病気」となっていたはずの結核が

よみがえりつつある。

30年以上減少を続けてきた結核の新登録患者数と罹患率が

1997年に増加に転じ、厚生省は今年7月、「結核緊急事態宣言」を発するに至った。

医療問題の根幹を問いかけるのかもしれない

結核のカムバックを島尾忠男さんに聞く。

島尾忠男(しまお・ただお) 結核予防会会長

1948年、東京大医学部卒。財団法人結核予防会 結核研究所所長を経て、94年より現職。厚生省結核予防審議会委員、国際結核予防 連合(IUAT)理事、WHO執行理事などを歴任。外務省日米医学協力委員会委員長。

「再燃」が罹患者の大半

半世紀前まで結核は、日本人の死亡原因の第1位を占める「国民病」だった。その後BCGの予防接種や集団検診、化学療法の普及などにより、結核の新登録患者数は確実に減ってきた。

ところが、1980年ごろからだんだん減り方が鈍くなる傾向が見え始める。そして、97年の統計で、新規結核登録患者数が38年ぶりに増え、罹患率は43 年ぶりに増加に転じたのである。一九九八年一年間の新登録患者数は年間4万4016人、年間死亡者は2795人と前年を上回り、増加傾向が続いている。厚 生省は、1999年7月「結核緊急事態宣言」を発表し、国をあげての積極的な結核対策の推進を呼び掛けている。

新規登録患者のなかでも60歳以上の高齢者は過半数を占める。

40年から50年代にかけて結核に感染し、老化とともに免疫力が落ちて「再燃発病」している人が多いためだ。社会の高齢化を示す日本特有の現象となっている。

一方、最近では20・30代の若者、それも看護婦を中心とした医療従事者の感染も問題になっている。大都会の30・40歳の年齢層では微増の傾向さえ認められる。

現在、結核の自然感染者(発病なしの菌保有者で結核に免疫のある人)は50歳代で約50%、60歳代で約60%と推測されるのに対し、30歳で6%、20 歳ではわずか3%にすぎない。未感染者が多いということは、高齢者が罹患した場合に、身近にいる若者はその影響を直接受けやすいということになる。

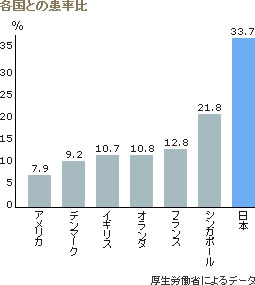

他の先進国に比べると、日本の罹患率は飛び抜けて高い状況にある。人口10万人に対する罹患率は33.7%で、1960年代のオランダに匹敵し、現在のオ ランダと比べても対策の遅れが見てとれる。とくに欧米各国の60・70代の結核罹患率と比べると、日本は飛び抜けて高い。かつて結核に罹ることが多かった 「若い世代」の人たちが老齢化して、結核が再燃しているからである。

島尾 50年前、結核対策は一番若くて免疫力のある世代から着手しました。BCGなどの予防対策でできるところはこれまでの努力で見事に減ったわけです。 その結果、免疫力が落ちて発病しやすい世代、BCGなどの通用しない人たちが残っているわけです。その残された隅っ子の部分をどう掃除するか、みんなで知恵を働かせなければなりません。

BCGによる予防には限界がある

多くの人は結核予防といえば、BCG接種を連想するだろう。BCGというワクチン接種で免疫ができたので、自分は結核にかからないと考えている人も少なくない。

ところが、BCG接種は子どもの結核の重症化防止を目的としたワクチンだったのである(結核予防法では4歳までの早期接種を勧めている)。乳幼児に多い髄膜炎や全身の臓器に菌が広がる粟粒結核では、8割の予防効果があるとされるが、15年たてば効果は薄れ、20歳までに、結核の免疫はあまりない状態になってしまうのである。

結核に取り組む複十字病院

島尾 結核の免疫に関与しているのはリンパ球のT細胞です。T細胞は菌が入ってくればマクロファージに出動を命じて、結核菌と闘います。リンパ球は年とと もに力が衰えてきて、60歳を過ぎたあたりから顕著に落ちてしまうのです。また、過去に結核に感染したことがあれば抗体ができますが、それ自身が菌を抑え る働きはありません。

結核菌というのは抗体がくっついても平気で、抗体は診断にしか使えないのです。結核に感染したことのある人のリンパ球は経験を持っているから、菌が入って くれば早めに判断してマクロファージに連絡するので、そのほうが結核に罹りにくくなることは間違いないのですが、年齢とともにその力は衰えるわけです。

BCGは結核に感染したことがなく、免疫がゼロ状態の人に免疫をつけるのには役立つが、一度感染してある程度の免疫がついた人の免疫力を増強させることに はつながりません。年を取って免疫自体が弱っている人をいくらBCGで刺激しても免疫の増強はできないでしょう。大人に効くようなワクチンの開発はこれか らの課題ですが、これまでとはちょっと別の発想で考えないとだめだということになります。

未感染者の増加が招く院内感染の多発

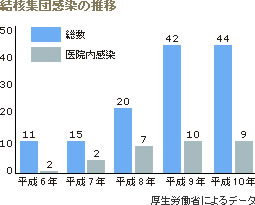

最近は結核の集団感染発生のニュースが目立つようになり、とくに今年の6、7月頃には連日のように新聞に報じられた。98年、新潟県内の特養老人ホームで、老人福祉施設としては全国で初めて集団感染があり、入所者ら二七人が感染し、14人が死亡していたことがわかった。

また、今年の春発覚した高知市の中学校を舞台にした集団感染事件では、発見患者13人、予防内服者157人を出している。そのほか集団感染の発生場所は、 サウナ、刑務所など多様化しているが、とりわけ場所からいっても患者の数からいっても、病院などの医療施設での感染事例の増加は著しい。

院内感染の危険性を高めたのは結核への関心の低下や未感染者の

増加だといわれている。患者は自らの症状が結核と知らずに外来を訪れるために、対応する看護 婦や医師などの医療従事者や受診中の他の患者が感染する。特に糖尿病などの病気で免疫力の衰えている外来患者は、結核に感染すれば発病しやすく注意が必要だ。

島尾 我々は、老人の結核は『再燃』しかないと考えていました。ところが、新潟の養護老人ホームで集団感染が起こってしまったのです。集団感染というのは、初めて感染するという人も含んでいなければ考えにくいので、老人にも初感染があることがわかりました。

実際問題としてそうした施設でツベルクリン反応や、レントゲンによる検診をちゃんと系統的にやっておかないと、どういう形で発病したか、正直なところはっきりわからないのです。

一方、医療従事者なども、BCGで擬似感染したことはあったにしても本物の感染を受けていないから、患者に接触すれば危ないわけです。看護婦は全国統計で見ても平均して2倍ちょっと、若い年齢層をみると3倍くらい結核に罹りやすいことがわかっています。もし発病して気付かないと、今度はその人たちが感染源になるのです。

結核予防会複十字病院の結核病室 室内は陰圧に保たれ菌が外に出ないように工夫されている

結核予防会複十字病院の結核病室 室内は陰圧に保たれ菌が外に出ないように工夫されている

『結核緊急事態宣言』を招くような状況となった根幹には、一般国民だけでなく、保健医療関係者から行政担当者の間にまで、結核に対する関心が低下したことがあげられる。すなわち、結核はもう「過去の病気」であるという、日本の油断とおごりがあったことになる。

結核の多かった時代には、医師は患者の所見から簡単に結核を診断することができた。ところが、現在は結核が減少したために、医師が見落とすこともしばしば ある。咳、痰、発熱などの症状が、風邪や肺炎によく似ていることから、気付くのが遅れ、重症化してしまうことも多い。一方では、薬の効かない多剤耐性結核 菌の出現を許してしまった。

現在、結核病棟のある大学病院は全体の2割強にすぎず、少なくとも3分の2の医学生は結核の患者を1人も診ずに卒業するという。全国の病院全体を見ても、 結核病床を持っているところは29%にすぎない。それだけに若い医師に対して、結核教育をする必要性が求められている。

島尾 鑑別診断というものを行う場合、その病気が頭に出てこないと対象から除外されてしまいます。早い話が、結核菌の検査をするかしないかで決まってしまうのです。医療現場では、所見があっても『風邪だ』というふうに簡単に片づけてしまい、レントゲンを撮らないで見過ごしてしまうというケースが非常に多い。せめて痰の結核菌検査までやって欲しいところなのですが、なかなか難しいのが現状です。

結核病床は隔離しなければならないのですが、医療報酬があまり高くないので、採算性を要求される私立大学の病院などにとってはそれほど魅力的な疾病ではなくなっています。しかし、一方ではそうした病院ではがんの化学療法や放射線療法などで高度な診療を受けている患者が多く、免疫力が低下するために身体の中に隠れていた結核が現れることがあります。そこで、やはり自前の病床がなければ困るということで、一部の大学病院で特別に1床とか2床設けるというケースが目立ってきました。