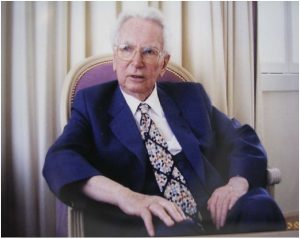

ビクトール・エミール・フランクル(1905〜1997)

オーストリア・ウィーン生まれ 学生の頃よりより、「個人心理」を唱えたアルフレッド・アドラーや「精神分析」のジークムント・フロイトに師事し、精神医学を学ぶ。ウィーン大学医学部精神科教授、ウィーン市立病院神経科部長、「第三ウィーン学派」として、また独自の「ロゴセラピー」を提唱した。さらにアウシュビッツなどの強制収容所の体験をもとにした著書「夜と霧」などがある。

40歳にして惑う

1980年代後半、当時40歳代に入った私は、不惑どころではなく再び、人生の大きな岐路に立っていました。医師になり10数年が過ぎ、一通りのことはできるようになっていました。しかし、医師という職業、医学という学問に限界を感じ、どうしたらその限界を超えられるか自問する中にいました。現代医学が有する自然科学的な方法論だけで患者という人間の病を癒すことができるのかどうか疑問が常に続いていました。もっと医療の本質を突く方法があるのではないか、もがけばもがくほど、糸は絡んでいきました。私はある大学病院にいたが「白い巨塔」に代表されるようなことに巻き込まれ、私がすべて責任を取る羽目になり、止むなく大学病院を辞しました。当時、私にはすでに数人の弟子がいましたが、彼らの身の振り方をも考えなければなりませんでした。全国各地の知己のいる病院に引き受けてもらいました。幸いにも1年後、会津の病院に移籍し弟子達を呼び寄せることができました。 しかし、こうした一連の出来事の中で、医学とは何か、医療とは何か、さらに、医師として生きるとは何かを再び考え直さなければなりませんでした。 そんなある日、ビクトール・フランクル博士の著書を書棚に見つけました。渇ききっていた私の心には八月の熱い砂に水が吸い込まれるように、フランクル博士の一字一句が染み込んできました。それは魂の叫びのようにも聞こえ、フランクル博士の学問を学びたいと真剣に思うようになりました。 そんな折り、日本人間学会があることを知り、早速入会しました。理事長は高島博先生であり、当時我が国でフランクル博士の学問を臨床で実践していた先覚者でした。この会では、池見酉次郎先生から学んだことをより進化させていく方向性を見出すことができました。 そんななかで、直接フランクル博士にお会いしたいと思うようになり、恐る恐るウイーンのフランクル先生の住所に手紙を書きました。返事はすぐ来ました。 「ウイーンにいらっしゃい。国立歌劇場の隣のブリストルホテルに泊まるといい。そこからタクシーでいらっしゃい」とありました。

TOP

ウイーンへ

終着駅アウシュビッツ

1990年6月初め、私は、フランクル博士にお会いするために、期待と興奮を胸に、成田空港から一路、ウイーンへと向かいました。機内で、私は、博士の有名な著作、「夜と霧」を読み返していました。 この書は、博士のアウシュビッツ収容所での体験をつぶさに綴ったものである。周知のように、この強制収容所は、ナチスドイツ軍によりユダヤ人殺害のために作られたものであり、20世紀の人類の歴史のなかで、最大の汚点ともいえるヒットラーの暴挙の実現のための施設でした。

フランクル博士は、先の大戦のさなか、この収容所に、単にユダヤ人であるという理由だけで収容されました。彼の両親、最初の妻(Tilly)がそこでガス室送りになり、虐殺されてしまいました。終戦となり、幸いなことに、彼だけが、生き残りました。博士のアウシュビッツでの日々は、すべての瞬間に死の恐怖が満ち満ちており、そこは「人間らしさ」からはまったくかけ離れた所であったと言えます。寒さのなかでの厳しい労働、ちょっとした事で発生する体罰、わずかな食事、ろくに取れない睡眠、伝染病の発生、着のみ着のままでの生活、体を寄せ合わさざるを得ない寒さと狭さ…しかし、そんな事よりも何よりも「明日、否、今日、自分がガス室へと呼ばれ、そこに送りこまれるかも知れない…その恐怖は死の恐怖そのものであり、それは、まさにこの世の生き地獄図でした。フランクル博士は、アウシュビッツという人間の耐えられる極限をはるかに超えた状態に置かれていました。フランクル博士の偉大さは、自分自身も他のユダヤ人と同様に囚われの身として置かれていたにもかかわらず、そのなかで絶えず、「人間とは何か」、「人間の本質は何か」、「人間の良さとは何か」、を自らに真剣に問いかけ、考える事ができた点にあります。フランクル博士は速記ができました。チビた鉛筆と小さな紙切れをいつもポケットに忍ばせ、こっそりメモをとって記録し、月明かりにかざして読み返し、考察を繰り返しました。煉獄のなかでもこうした科学者としての態度を崩しませんでした。またチフスで高熱を発したときも意識が薄れてゆくなかで、「今夜、寝てしまったら明日は屍体だ」そう考えたフランクルは、自ら脛をつねり、自分を眠らせずに一夜を過ごしました。頭の中では、考えが巡り、笑みさえ浮かべながら・・・。「米軍が助けに来てくれる。自分は生きてウイーンに戻る。そして、このアウシュビッツの体験を一冊の本に綴る。それが世界のベストセラーになる。私は、ニューヨークのカーネギーホールに呼ばれる。万雷の拍手に迎えられる!」今宵死ぬかも知れない状況の中で、フランクルの魂は自由を謳歌していました。人並みはずれた楽観主義者であり、ユーモアを持ち合わせていました。フランクルは、幸いにも生還できました。戦後間もなく、アウシュビッツの体験を元に、以前から思考していた「実存分析(ロゴセラピー)」という新しい人間理解の方法を発表しました。

ウイーンへの出発前の数日、追い立てられるように仕事をこなし、疲れ果てていた私は、「夜と霧」のページを繰りつつもついに深い眠りの世界に落ちこんでいきました。その夢の中で、まだ見ぬフランクル博士が何度も登場してきた。その姿は、たいへん厳しい表情をしていて、とても近寄りがたい人でした。浅く目覚めると翼はウイーンの空港の上を旋回していました。

ウイーンでの出会い

先生の住まいはウイーン大学の近くの学生街にある古びたアパートにありました。そこに現在の夫人エリーさんと暮らしていました。

言われていたとおり、タクシーから降りて、恐る恐る1階の玄関のブザーを押すと、ギギギーと重いドアが開きました。薄暗いホールに古びたエレベーターがありました。2階へのボタンを押すとそこがフランクル先生の部屋でした。ドアまで迎えに出てくれた老人が、両手を広げながら「私に何ができるかな」と最初に口を開いてくれました。そこには夢で見たあの厳めしい表情で近寄りがたい人物ではなく、穏やかで親しみのある笑みを浮かべた老紳士が立っていた。その一瞬、私はすでにフランクル先生に魅了されてしまっていました。それが私が始めて出会うフランクル先生でした。

部屋に通されると先生は、大きなデスクの前に座り、側の椅子をすすめてくれ、妻のエリーさんがお茶を入れて下さった。

「君は、何を専攻しているのかね?」

「ハイ、心療内科です」

「そうか・・・、実存分析を使うことはあるのかね?」

「ハイ、もちろんです」

「どのように使うのかね?」

「たとえば、神経性食欲不振症です。現在は認知行動療法が主流の心理療法ですが、私はそれでは不十分と思っています」

「ほう、どうしてかね?」

「人間の行動を本質的に変えるに際して、本人がそこに生きる意味を感じないとそれは不可能です。行動や習慣を変えてまで求める価値のある我が人生を認識し、それに向かって努力する時、初めて行動変容が起こるからです」

先生はデスクに身を乗り出しながら矢継ぎ早に質問を繰り出してきた。

「詳しく話してごらん」

「ハイ、私は認知行動療法を原則行ないません。患者さんに、まず、食べることの意味を理解してもらいます。なぜ、食べるのか、なぜ、食べなくてはならないのか・・・。生きるために食べる、おいしく食べる・・・、食べることには二つの意味があります。前者は動物と同じですが、後者は人間だけです。団欒とは、楽しくおいしく食べることです。神経性食欲不振症の患者さんの多くが団欒を知りません。それをまず体験的に教えることから始めます。それが理解できると患者さんの状況は見る見るうちによくなります」

「ふうん、そのやり方で成功した例があるのかね?」

「もちろんです。何例もあります。しかも予後がよい。その成績に驚き、私は実存分析を本気で勉強したいと思いました」

「そうか・・・・。ところで私も腹が減った。私たちも団欒を楽しもう」ということになり、アパートの裏にある先生お気に入りのレストランに案内されました。

食事をしながら私たちは夢中で話し込みました。時々、先生は私の下手な英語を直してくれました。短い時間の間に私たちは打ち解けて「先生は私の素晴らしい英語の先生だ」と冗談を言えるくらいに親密さを増しました。

これは後日、エリーさんから聞いた話ですが、先生は気に入った相手だと食事に連れ出すのだそうです。世界中からさまざまな人が先生を尋ねて来ます。そのなかには、ロシアのゴルバチョフも米国のヒラリー・クリントンなどの有名人もいました。しかし、めったに食事には誘わなかったそうです。きっと東洋から腹を空かした迷える子羊が訪ねてきたからと、思われたかのかも知れない。

TOP

素直で、したたか

実存分析的アプローチの奏効した患者さんたちには、共通の生きざまへの変貌が見受けられます。それを一言で述べるなら、それは、「素直で、したたか」になることである。先生は人間のあくことのない可能性、尊厳性に光を当て、自由を謳歌する喜びとともにその責任性を説き、いかなる極限状況に置かれても、「意味への意志を発動」することにより、「態度変更」の自由があることを強調してくれました。

写真・フランクル先生のユーモアを交えて

しかも、それを先生独特のユーモアで包んで・・・。

先生ご自身の生きざまには、まさにそのような素直でしたたかさをもつ人間としての印象が強く残りました。

このフランクル先生の生きざまを通して、私たちが極限とも言える状況に陥った時、生き抜く知恵が潜んでいることを知ることができます。

先生が、強制収容所で得た人間観こそ、今日まさに必要とされているものと言っても過言ではないでしょう。それは、この時代に生きる者として、やらねばならぬことでもあります。なぜなら、医療者として、フランクル博士の創案した実存分析(ロゴセラピー)を全人的医療の中に取り入れることで、医療者が提供する医療を少しでも豊かにし、患者のQOLの向上に貢献できると考えられるからです。

最期の言葉

亡くなる半年前に私はフランクル先生のご自宅を訪ねることができました。先生はご自身の生きざまを語りかけるように言われた。

「私は一介の医師に過ぎない。実存分析は私の生涯をかけて創案した精神療法であり、私自身のアウシュビッツ体験の中で実証した方法である。医学における精神療法をより完全なものにするために、精神分析などの従来の精神療法を補完することができる方法である。したがって、私の望みは実存分析が医学の中で活かされることである」

あのドアの前で手を開いて迎へ入れてくれた時から先生のお亡くなりになる日まで、私とフランク先生の交流は続いた。あの優しく、暖かく包み込むような会話は、示唆に富み、ユーモアにあふれていた。先生の生きざまそのものが、実存的であった。先生の前に立つと私はいつの間にか素直になっていたのを気づいていた。