スピリチュアルケアとは何か

スピリチュアルケアはどのように生まれて発展し、医療現場ではどのように理解され、あるいはどのように実践されているのだろうか。日本のホスピスを先駆けた淀川キリスト教病院名誉ホスピス長で金城学院大学学長の柏木哲夫氏や日本のスピリチュアルケア研究の第一人者である聖学院大学大学院教授の窪寺俊之氏の言葉を引用しながら、スピリチュアルケアを理解するための基礎知識をまとめた。

死が迫った人たちに寄り添うケア

「スピリチュアル」とか「スピリチュアルブーム」という言葉をよく聞くようになった。多くの人は、「自分には霊感がある」と称する人物が、相談者の恋や仕事の悩みに様々なアドバイスを与えるというテレビ番組を思い浮かべたりするのではないだろうか。

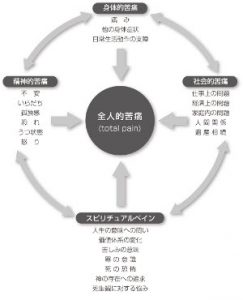

しかし、これは現在医療のテーマの一つとなっている「スピリチュアルケア」という言葉のスピリチュアルとはもちろんまったく意味が異なる。臨床でのスピリチュアルケアは、死が間近に迫った人に寄り添うケアだ。終末期の人たちは、身体や心の苦しみだけでなく、「なぜ自分だけが死んでいかなければならないのだろうか?」「自分の人生はいったい何だったのだろうか?」「自分は死んだらどうなるのだろうか?」という“魂の痛み”を自覚するようになる。そうした痛みをスピリチュアルペインと呼び、一般にはこの痛みに対するケアがスピリチュアルケアだといわれている。

日本でこうしたスピリチュアルケアの重要性が認識されるようになったのは、1980年代前半にホスピスが開設された頃からと考えられる。大阪市にある淀川キリスト教病院では、1984年に柏木哲夫氏によりホスピスが作られた時からチャプレン(病院付きの牧師)がおかれ、患者と家族のための魂のケアに当たるようになった。以来、日本の医療現場でのスピリチュアルケアは、主に宗教者が担ってきたのである。

今日では終末期の患者すべてに対して、スピリチュアルケアの必要性が叫ばれるようになってきた。しかし、どの患者のそばにもこれまで臨床スピリチュアルケアを担ってきたチャプレンなどの宗教者がいるとは限らない。そのため、死の臨床に関わる幅広い医療者だけでなく、普段は医療に関わらない人たちからも、スピリチュアルケアに高い関心が寄せられるようになっている。

スピリチュアルケアと宗教的ケアにおけるケア対象者と援助者の関係性の相違

QOLを支える「もうひとつのケア」

ホスピスの起源は、中世ヨーロッパの修道院だった。聖地エルサレムへの巡礼者が旅の途中で疲れのために倒れて看取ったことに由来する(→ 本誌33号6ページ参照)。

この時、看護に当たる修道者たちは自分たちの敬虔な修行生活を通じて、病の床の巡礼者に神の愛に包まれる喜びを伝えていたことだろう。巡礼者たちの魂の痛みは、このことで癒されていったと考えられる。おそらくここに、スピリチュアルケアの原点があったと考えられる。

スピリチュアルはSpiritから派生した単語だ。キリスト教の世界では、人間を形づくる三要素としてBody(身体)、Mind(心)とSpiritが挙げられている。このSpiritとは、キリスト教神学の用語で、神によって吹き込まれる息の中にあると考えられた生命の根源=生気であり、私たちの存在を根底から支えるものとされる。(「主なる神は、土(アダマ)の塵で人(アダム)を形づくり、その鼻に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きる者となった」 創世記2章7節)

一方、今日臨床に携わる人々にとっての「スピリチュアル」は、世界保健機関(WHO)の健康の定義から出てきた言葉だ。もともと1984年のWHO憲章の前文では健康について「完全な肉体的、精神的及び社会的福祉の状態であり、単に疾病又は病弱の存在しないことではない」と定義していた。これが1998年のWHO執行理事会(総会の下部機関)において、このWHO憲章全体を見直す作業の中で、「健康」の定義を「完全な肉体的(physical)、精神的(mental)、 spiritual及び社会的(social)福祉のdynamicな状態であり、単に疾病又は病弱の存在しないことではない」と改めることが議論され、多数決で総会の議題とすることが採択された。(Health is a dynamic state of complete physical,mental,spiritual and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.)この改正案が示されたのは、中近東やアフリカ諸国などからの強い要請を汲み入れたものとされる。これらの地域では、日常生活はつねに宗教的儀式が取り入れられ、病気や死も「神」の意志と考えているため、健康とスピリチュアルということは切り離せないからである。

WHOの改正案で示された「スピリチュアル」という言葉について、日本語に訳すとどのような概念になるかということが議論されてきた。「霊性」や「精神性」といった言葉が候補として挙げられたが、これらは「どうも一般的ではない」とされたようである。結局日本の研究者の間でも「スピリチュアルのままでいこう」ということになり、片仮名の「スピリチュアル」で表記されるのが標準的となっている。「日本語では “魂”という言葉がいちばん近いのではないか」という声もあり、これに同調する人も多い。

「答えのない問い」に苦しめられる

スピリチュアルケアと宗教的ケアにおけるケア対象者と援助者の関係性の相違

末期のがん患者などのように、自分の死を自覚しなければならない病状になった人たちが持つ自分の存在意味や価値に対する問いかけは、「スピリチュアルペイン」と呼ばれる。キリスト教などの信仰を持っているかどうかに関わらず、すべての患者に現れるとされている。一般にスピリチュアルケアは、このスピリチュアルペインを和らげるための試みとされる。「腰が痛い」「頭が痛い」といった身体の痛みは、誰でも「ここにある」とたやすく自覚できる。そしてそこに、何か病気らしきものを見つけることになる。

また、失業や失恋などの心の痛みもわかりやすい。これらの痛みに対して、身体の痛みなら鎮痛剤が効く場合があるし、心の痛みなら時としてトランキライザーや抗うつ剤などで対応できることもある。

しかし、スピリチュアルペインという「魂の痛み」は、平穏な生活を送っている普段はあまり表に出ることはない。それは死、病、老い、不慮の事故など、日常性が破られるような状況に出会った場合、初めて表に現れることになる。誰にも答えられない意義を問い、運命を問い、神への問いが出てくる。それゆえこの痛みを癒す特効薬はない。

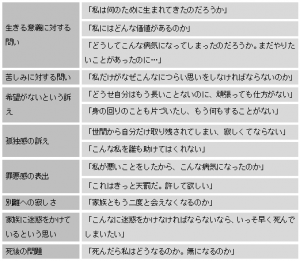

なかでもこうした状況にある患者に最も多いのは、「自分は何のために生きているのか」という生きる意義への問いだ。自分を苦しめる疼痛や治療に対しても、「どうしてこんなにつらい思いをしなければならないのか」「こんな治療をしてもつらい思いが継続するばかりではないか」と問いかける。そして「どうせ自分は長いことないのに」と、命には希望がないことを訴える。自分が周りから取り残されていくという孤独感がひしひしと迫ってくる。さらに、身内の人につらい思いをさせたこと、迷惑をかけていることに対する罪悪感にも苦しめられる。

こうしたスピリチュアルペインを覚えるようになることを、「スピリチュアリティ覚醒」と呼ぶ。窪寺俊之氏は、なぜスピリチュアリティ覚醒が起こるかについて次のように述べている。

「死に直面すると、患者は平常時よりも敏感になり感覚的になる。そして、不安、恐怖、いらだち、孤独感などが増大する。また、健康な時には無視してきた超自然的な出来事にも敏感になる。また、生きる意味や目的などへの関心が鋭敏になる。このような傾向が超自然的な事柄や超自然的存在へ関心を深めさせ、スピリチュアリティ覚醒の動因になる」

日頃は鈍感でないと生きていけない痛みが、死を前にすると自覚できるようになるのだ。どのような種類のスピリチュアルペインが出てくるかということは、スピリチュアルケアを考えていく上で重要なポイントになる。これまで約5000人を看取ってきたという柏木哲夫氏は、自分の臨床経験から表に示したような例を挙げている。

よくあるスピリチュアルペインの訴え身体的苦痛

スピリチュアルペインの構造

スピリチュアルケアの考え方として、これまで日本の緩和ケア領域の医療関係者や福祉関係者に広く支持されてきたのが「村田理論」というものだ。京都ノートルダム女子大学生活福祉文化学部教授の村田久行氏がその体系を作り、NPO法人対人援助・スピリチュアル研究会ではこの村田理論の啓発・普及を目的としている。

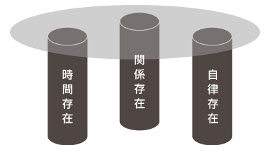

村田理論は、日常世界において人間の存在には時間性、関係性、自律性の三つの次元があるととらえている。スピリチュアルペインをこの三次元から解明して、そのケアの方向性を示したものだった。

まず時間的存在とは、過去の失敗などを背負いながら、将来成功する夢を抱いて、現在を生きる人間の姿をとらえたものだ。こうした人にとっては、「将来があるからこそ現在がある」のであり、死が近づけば将来を失うことになり、現在を生きていくための意味が見いだせないというスピリチュアルペインを持つとしている。そこでこれに対して、死をも超えた将来を見いだすことで、新たな現在の意味を回復していこうとケアする。

次に関係的存在とは、他者との関係の中でこそ存在するという人間の姿をとらえた。こうした人間は死によってその関係性が断ち切られてしまうことになるので、自分らしさを発揮できなくなってしまうというスピリチュアルペインを持つとしている。

そこで、死をも超えた他者との関係を見いだすことで、新しい自分の存在意義を見出せるようケアする。

さらに自律的な存在とは、自分のことは自分でできたり、自己決定できることで、存在意義を見出す人間の姿をとらえたものだ。死が近づけば自分のことは自分でできなくなり、自分のことについての決定も人にゆだねなければならないというスピリチュアルペインも持つことになる。これに対して、ベッドで寝たきりになっても自分で決められることがまだまだあるということを理解することで、自律を回復する可能性を見出せるようケアする。

このようにスピリチュアルペインが、人間の「意識の志向性」と関係すると分析している。このスピリチュアルペインの構造を解明することで、患者が生きる意味を回復するケアの指針を得られるとしている。

もちろん、スピリチュアルケアは誰に対しても共通の「こうすべきだ」という方法が決まっているわけではない。それは人と人との人格的な交わりによって形成されていくものといえる。

存在を支える3つの柱

村田理論では人の存在を、3つの柱(時間、関係、自律)で支えられた平面と仮定する。将来の目標や自分を支えてくれる大切な関係や自分の自己決定できる自由があるとき、人の存在は安定し、多少の困難と遭遇しても、平面は水平性を保つことができると考える。治らない病にかかり、残された時間がわずかとなった場合、この柱のどれかが崩れ平面が保てなくなりがち。これをサポートして平面を保とうとするのがスピリチュアルケアということになる。

末期患者が求める和解

末期の患者が持つスピリチュアルな問題は、死の不安、恐怖、空虚感、罪責感、死後の生命、生きる意味の喪失など、様々だ。窪寺俊之氏は、この問題の根源は「和解の問題」として集約されるという。ここでの和解は、「本来人間があった状態」に戻ることを意味している。人間は生まれた時は周りから愛され、期待され、すべてのものが満たされて、人間関係は信頼によって結ばれている。ところがある時から、「自己主張」や「わがまま」、「所有欲」、「権力欲」が顔を出し、この信頼関係は崩れてゆく。こうして孤独が始まり、不信や疎外感が出てくる。それゆえ、死を前にした患者は、和解をはかり、本来の自分の姿を取り戻すことで、心の安定を取り戻そうとする。死の危機にある患者が求める和解には、五つの種類があるとされる。すなわち、病む人は五つの関係回復を求めるとされるのだ。

一つはまず自分との和解だ。病気の自分、死に直面して恐れる自分を受け入れて、自分を拒絶する気持ちと和解する。人生を振り返っていろいろなできごとがあったが、「まあ自分を許してやろう」という気持ちになろうとする。

二つ目は周りの人たちとの和解だ。とくに家族との間にある憎しみ、怒り、嫉妬などの否定的関係から解放されて、自由で愛のある関係を形成しようとする。

三つ目は超越者(神)との和解。自分の今までのいろいろな言動は、超越者のおぼしめしによるものであり、「自分は許される」という確信を得ようとする。

四つ目は自然との和解。自分は自然の一部であることに気づくことで安心や平安を得ようとする。

五つ目は時間との和解。残された時間が限られたものであることを受け入れることで自分を生かそうとする。

死を間近に控えた患者の周りの医療者は、患者のこうした和解への希望に対応することで、スピリチュアルケアの役割を担うことがある。事例1、2、3は柏木哲夫氏がホスピスで経験したものだ。

事例1は、和解が成立した例で、Aさんのいい旅立ちに協力することができた。しかし、どれもがそううまくいくとは限らない。事例2のように和解に失敗し、魂の痛みを持ちながら旅立たなければならなかった例もある。また事例3は宗教者の手を借りて和解を実現した例だ。

事例1 52歳の肝臓がんの男性Aさんの例

Aさんは、C型肝炎を患っていたが3年前にがんを発症し、外科手術を受けている。その後再発し、ついに半年前に「余命1年」との宣告を受けることになった。全身の倦怠感と激しい痛みに苦しむようになり、「この痛みさえ取れれば」とホスピス入院を選択している。まもなくモルヒネとステロイドで症状は軽減していった。

このように体の痛みが和らぐとともに、Aさんの心の底に潜んでいたものが頭をもたげるようになる。Aさんには付き添いの妻との間に、まだ二〇代前半の二人の娘がいたが、この二人とも病室を訪れていないのである。

Aさんは有名大学を卒業して、一部上場企業に就職し、かなり若くして企画部長をになった超エリートである。長年仕事の忙しさが続き、家に帰る暇もないような生活が続いたという。

柏木氏は病床のAさんを見ていて、「娘さんたちとの間にちょっと溝があるようだな」と感じていた。「病状からして、お父さんはあと二ヶ月くらいで旅立たれるでしょう」との見立てを娘たちに伝えているのに、彼女たちは一向に病床に姿を現さない。

Aさんは、柏木氏に魂の痛みをこう吐露した。

「私の人生はいったい何だったのでしょう。長い間、仕事一途でやってきて、社会的には成功したかもしないけど、人生の総決算を迎えようとする時期に、娘たちにここまで拒絶される関係を招かなければならなかった」

身体的苦痛が和らぐとともにスピリチュアルが覚醒したのである。「痛みさえとれれば」と口に出したのは、嘘だったわけだ。そこで柏木氏はこう聞いた。

「何か私にお助けできることはないでしょうか?」

すると、Aさんはすがるように申し出た。

「なんとか娘に謝って死にたい。謝罪をしたいのです」

もちろん娘たちが来てくれなければ謝りたくても謝ることはできない。「主治医として何とかできないか」と柏木氏は考えた。そして、Aさんに提案したのだ。

「私から娘さんたちに手紙を書いてもいいでしょうか?」

「そうですか。先生、ぜひお願いいたします」

そこで、早速柏木氏は手紙をしたためる。

<父様はお二人に謝って死にたいという気持ちを非常に強く持っておられる。一度でいいからぜひホスピスに来てほしい。主治医である私に免じてお父様の最後の願いをかなえて欲しい>

するとまもなく、二人の娘たちはAさんの病室を訪れた。この時、Aさんは妻もいる病室の中で驚くような対応をしたのである。ベッドから降りると床にひざまづき、娘たちに向かってひたいをこすり付けながら口にした。

「どうかおとうさんを許してほしい」

そこには心の底から謝罪する姿がある。二人の娘はそれを見てすぐに言った。

「ああ、お父さん、もういいから」

幸いにもこうして和解が成立したのである。親子四人でホテルのレストランでの食事が行われた。それからAさんの症状はとても穏やかなものとなり、妻娘三人に囲まれて旅立っていった。

事例2 72歳の肺がんの男性Bさん

四〇代になる一人息子がいたが、二〇歳のときに自分とのいさかいの末、家を出てしまった。以降二人は音信不通となっている。ただ妻と息子とはちょくちょく接触があった。Bさんはだんだん死に近づいていくことを自覚した時、こう言い出したのである。

「息子に謝らせて死にたい。枕元に呼んで、『あの時は済まなかった』と謝って欲しい。それで私は平安な気持ちであの世に行ける」

そこで、妻を通じて息子の連絡先を聞き出した。電話でBさんの思いを伝えたが、息子の答えはこうである。

「あんな親父の死に目に会いとうない」

Bさんは和解を得られないまま息を引き取っていった。

事例3 60代の婦人科がんの女性C子さん

C子さんは三度の離婚を経験していた。入院してからすぐに病床で、三人の元夫たちへの不平不満を口にし始める。

「どの夫にも、とてもひどい目に合わされ続けました」

周りの医療者たちはひたすら受け身になって聞くことしかできない状態だった。しかし、病状が悪化していよいよ死を自覚せざるをえなくなった時、C子さんはこう口にするようになった。

「結局みんな私の甘えだったのではないか」

今度は罪の意識を持つようになり、それに苦しめられるようになったのである。柏木氏は「こういうケースは宗教者の手を借りないと解決しない」と考え、チャプレンの介入を要請した。C子さんは最初「こんな私でも救われるでしょうか?」と言っていたが、すぐに自分の罪を懺悔し洗礼を受けた。その後、嘘のように平安な精神状態となり、静かに亡くなった。

理解的な態度でコミュニケーションが続く

末期の患者がスピリチュアルに覚醒すると、その思いを言葉にして周りの人たちに向けてくる。看取りを行うことになる医師や看護師にとっても、付き添いや見舞いの家族にとってもなかなかつらい言葉が多い。そういう状況の中で、つい言ってしまいがちなのが安易な励ましであるといわれる。

「先生、私もうだめなのではないでしょうか?」

こう聞かれた医療職の口からは、本能的にこんな言葉が出てしまう。

「そんな弱音を吐いてはいけません。もっと頑張りましょう」

患者はそこで何も言えなくなり、会話が途絶える。「コミュニケーションを遮断するには励ますことが一番」とさえいわれる。家族同士ならよけいこの励ましが出やすいだろう。がんの夫が妻に話す。

「俺はもうだめじゃないか」

「そんな弱音を吐いたらだめでしょう。みんな一生懸命やっているのに」

患者はもっと弱音を吐きたいのに、それができなくなってしまう。これではスピリチュアルケアにつながらない。スピリチュアルケアのために求められるのは「理解的態度」といわれるものだ。具体的には患者の言葉を自分の言葉で置き換えて患者に返す。「あなたの言葉を私はこのように理解しますが、この私の理解で正しいでしょうか?」といった対応をする。

末期がんの状態にある一人の理髪店の店主と医師との会話例である。

患者「先生、私もうだめなのではないでしょうか?」

医師「もう治らないのではないかというふうに思っていらっしゃるのですね?」

この理解的態度で、会話が続く。

患者「ええ、入院してからもうふた月になるでしょう」

医師「治らないのではないか、と理解されているのですね」

患者「はい、私の解釈でいいのでしょうか?」

医師「早いものでもう二ヶ月経ったのですね」

理解的態度はあまりオウム返しでもいけない。ここになんともいえない緊張感と間が出てくる。

患者「このごろだんだん弱るような気がして」

本当に情けなさそうな口調だ。

医師「次第に衰弱する…そんな感じなんですね」

すると患者にはそれまでの緊張感がすっとほどけていくような雰囲気が漂った。が、その中で「でも、これだけは言わせてほしい」という意図が示される。

「先生、私、死ぬことが怖くて…」

「ああ、そうですか」

こう口に出した時、患者の表情には安心感のようなものを見てとることができる。

この会話で何が起こったのだろうか。その一つは、会話が持続できたこと。もう一つは患者が会話をリードしたこと。さらに三つ目として弱音を吐ききることができたということだ。

スピリチュアルケアで大切なのは「傾聴」だといわれる。相手の話に理解を示しながらしっかり聞くこと。自分の話を聞いてくれない人に心を開くわけがないし、会話も続かない。

そしてこの理解的態度さらに加えて、「受け身の踏み込み」ということが有用とされる。例えば、患者が「もう自分では何にもできなくなった」と口に出したら、「いちばん何をされたいですか?」と聞く。この踏み込みで、相手のしたいことに対して、手伝う用意があることを示すわけだ。たとえば患者が和解を求めているがなかなかそれを切りだせないでいる場合など、こうした受け身の踏み込みがとても効果的だといわれる。

スピリチュアルケアワーカーの育成は急務

2006年9月、「医療、福祉、教育の分野の専門職に対してスピリチュアルケアの考え方(いわゆる村田理論)と方法を啓発・普及し、対人援助専門職の技術向上と次世代の人材を育てること」を目標として「NPO法人対人援助・スピリチュアルケア研究会」が設立された。研究会では、医療・福祉分野の対人援助専門職を対象とした教育研修事業を進めている。各県を単位に巡る形で、理論演習、対人援助・スピリチュアルケア実習、最終課題の計24時間の専門職育成プログラムを進めているところだ。

一方、2007年9月、聖路加国際病院名誉院長の日野原重明氏を理事長にし、柏木哲夫氏を監事とする「日本スピリチュアルケア学会」が設立された。同学会は、「すべての人びとがスピリチュアルを有しているという認識に基づき、スピリチュアルケアの学術的・学際的研究およびその発表と実践とを通して、スピリチュアルケアを含む全人的なケアが社会のあらゆる場面で実践されるよう推進すること」を設立目的としている。

また、日本のいくつかの大学では、すでにスピリチュアルケアに携わる人の養成が始められるようになった。関西学院大学神学研究科、桃山学院大学社会福祉学科、高野山大学スピリチュアルケア学科、長崎ウエスレヤン大学では、スピリチュアルケア学の専修コースが設けられたり、講義が行われている。病院研修を取り入れているケースもある。

大学以外にも、臨床スピリチュアルケア協会、臨床パストラルケア教育研究センター、NPO法人日本スピリチュアルケアワーカー協会などの団体が、ケアワーカー養成のプログラムを作っている。このうち、臨床スピリチュアルケア協会では2005年以来、大阪府の市立堺病院での実習を取り入れたスピリチュアルケア専門職プログラムを実施してきた。(45頁参照)

臨床スピリチュアルケアは、これまで主にチャプレンやビハーラ僧と呼ばれる看取り専門の僧侶など宗教者の専門職とされてきたが、もはや死の臨床に携わる医療職全体に求められるようになっている。終末医療が入院から在宅へとシフトしていく中で、今後は緩和病棟だけでなく、在宅の患者に向けてのスピリチュアルケアの在り方も考えていく必要がある。社会の高齢化がすさまじい勢いで進む中で、臨床スピリチュアルケアワーカーの養成が急がれなければならない。