「同病あい憐れむ」を超える”がん患者会”の活動

「がん=死」という時代が過去のものになるとともに、

患者がいかに病気と付き合いながら生きていくかが問われるようになってきた。

多くのがん患者 が一人で悩みをかかえこむ一方で、

患者同士が支え合う“患者会”の活動も目立つようになっている。

乳がんと子宮・卵巣がんの患者会の例を紹介しながら、

「同病あい憐れむ」を超えた患者の連帯の姿を伝える。

吉村克己 (ルポライター)

がん克服を宣言し富士へチャレンジ

「日米のがん患者が富士合同登山」――。この夏、こんな話題がマスコミをにぎわせた。

この富士登山は、米国の患者団体「乳がん財団」(代表アンドレア・マーチン)が「生きがい療法」で知られる岡山県倉敷市の柴田病院の伊丹仁朗医師に「一緒にやりませんか」と呼びかけたのがきっかけだった。これに応えて日本の乳がん患者団体「ソレイユ」などのメンバーが「生きる意欲をかき立て、がん対策の必要性を社会に訴えよう」と、「がん克服日米合同富士登山実行委員会」を組織して準備を進めた。参加を目指す人たちは、全国各地区ごとにチームをつくって、昨年から福島、東京、大阪、岡山、鹿児島などの山でトレーニングに励んだ。

8月21日午前九時半、日米の患者や家族、さらに医師や看護婦、アマチュア無線クラブのメンバーなどのボランティアスタッフら約500人がふもとの裾野市・水ケ塚公園に集合し入山式を行い、富士宮口新五合目で約一時間かけて身体を慣らしたあと、午前11時半ごろ登山を開始。7号目と8号目の山小屋に分かれて宿泊した。

翌22日早朝、頂上を目指した。空気が薄くなるにつれハアハアと息切れが激しくなっていく。ようやく頂上にたどりつくと見事なご来光を拝むことができ、興奮は最高潮に達した。その後お鉢巡りなどをして下山し、御殿場市内のレストランで達成交流会を開き、感動を語り合った。

ソレイユ会長で富士登山実行委員会の代表を務めた中村道子(68)さんは、「生きる目標を持つことで参加者の顔が一年前より生き生きしてきた」とこのイベントの成果を語っている。同じ病気の悩みを持つ人たちが共通の目的のもとに集まり、互いに理解し合い、支え合うという動きがさかんになってきた。

富士山新5合目で登山スタートの準備が整った

富士山新5合目で登山スタートの準備が整った がん克服日米合同富士山登山の登頂成功で「バンザイ」の声があがった

がん克服日米合同富士山登山の登頂成功で「バンザイ」の声があがった ソレイユ会長の中村道子さん

ソレイユ会長の中村道子さん

骨転移も克服した「治す意志」

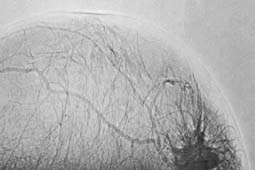

マンモグラフィーによる乳がん診断

乳がんの患者会「ソレイユ」は、今年で発足11年になる。名称には乳がん体験者がヒマワリの花のようにいつも太陽に向かって明るく、そして前向きの姿勢で、よりよい生活を送れるようにと願いをこめたという。

会 長の中村道子さんは、約25年前に乳がんの手術を受けている。術後すぐに骨転移し、医師は「余命2年」と宣告した。ところが、抗がん剤を拒否し、免疫腑活 剤ピシバニールなどによる免疫療法を自ら選択した結果、数年後にはがんは消えていたという。この体験から中村さんは、「がんは治してもらうものではなく、 自分の意志で治すもの」という考え方を持つようになった。

こうした中村さんの体験談をはじめとして、ソレイユの各メンバーの病気体験は、お互いを勇気づけ、支え合っている。4年前に手術を受けた39歳の主婦は語る。

「た とえば乳がんの術後は、体液がじゅくじゅく出て傷口がなかなか乾きません。もし一人だったら、『手術が失敗したのかしら』などと悩まなければならないとこ ろですが、ここにくれば『そんなものなのよ』と教えてもらえるし、傷口が早く乾くための方法も教えてもらうことができます」

ソレイユでの講演会で講師の前田華郎医師(前田総合医学研究所)を囲んでのひと

ソレイユでの講演会で講師の前田華郎医師(前田総合医学研究所)を囲んでのひと

時乳がんはとくに様々な療法のあるがんであり、「ソレイユ」ではそれぞれの療法についての情報も得ることができ、専門医の紹介も行っている。なかでも乳房温 存法の日本への紹介者である慶應大学病院の近藤誠医師が同会の顧問を務めていることから、この療法に関心を持つ人が多く集まるようだ。

「私もやは り乳房は残したいと思って近藤先生に相談する機会があり聞いてみたのですが、結局手術することになりました。でも、相談できたことで、あとになって『乳房 を残す方法もあったのではないか』と悔やんだりする必要もなかったのはよかったと思います。主治医から抗がん剤を投与され、副作用で苦しんでいる時も、近 藤先生に相談したら『すぐに止めてもよい』と言われ服用を中止しました。おかげで副作用の苦しさから解放されたし再発もありません。どうしても気持ちが落 ち込みがちになることがありますが、ソレイユに入ったことでずいぶん救われています」

ソレイユでは月1回講演会や勉強会を開催したり機関誌を発行しているほか、会員相互の親睦の機会として新年会、お花見、温泉旅行などを催している。また、乳房欠損者用の下着や、化学療法で脱毛している人のためのカツラの紹介なども行っている。

大 きな病気を経験すると、誰もが「どうして自分だけこんなに苦しい目に合うのだろう」と思い込んでしまいがちだ。今までの自信が足元から崩れて、孤独感にひ しひしと襲われたりする。また、いろいろな治療法や民間療法の情報は溢れているが、果たして自分の病気に何がいいのだろうかと1人で悩んだりすることになる。

ところ

が、同じ病気を経験した人が身近にいると、その時の痛みや苦しみを理解し合うことができる。また、病気がどのような経過をたどるかといった情報や、医療機関ではカバーしきれないQOL向上のための情報も得ることができる。さらに、病気を抱えながらも自立していく途を探す機会も広がっていく。全国のがん患者会は、「苦しい時の助け合い」や「同病あい憐れむ」といった仲間意識を超える、新しい価値とエネルギーを生み出そうとしている。

TOP

一人で悩むのはやめよう

あいあいで講演する関東中央病院の今西由紀夫婦人科部長

あいあいで講演する関東中央病院の今西由紀夫婦人科部長

子宮・卵巣がんのサポートグループ「あいあい」は、今年4月19日の準備会を経て、発足したばかり。

グループをつくったフリーライターのまつばら・けいさんは、子宮体がんの患者だ。

まつばらさんは昨年12月、不正出血が20日間にわたって続き、自分の身体のただならぬ異変に気づいて総合病院の婦人科を受診した。検査の結果、今年1月、子宮体がんと診断され、2月、子宮を全摘したほか2つの卵巣とリンパ節などを摘出した。

「大量の出血が長期間止まらなかったので不安でたまらず、関連の情報を一生懸命探したのですが、一般書はほとんど見つからなかった。こんなに情報が欠落している分野があるんだとすごくびっくりしたんです」

入院中、他の患者たちと交流を進めているうち、自分と同じくみんな術後の後遺症や再発など様々な不安を抱えているのがわかった。そうしたなかから「女性のがんについて情報交換したり学習する場が欲しいね」という話が出てきた。

「以前、アレルギーの患者会の事務局を7年間務めた体験から、患者会というところには患者に最も役立つ情報が集まるということをよく知っていました。ですから情報が欲しい、不安な気持ちを同じような体験をした方に聞いて欲しいという思いであちらこちらに連絡をとっていたのです。ところが、乳がんやがん全般、婦人科の良性疾患のグループはありましたが、婦人科がんのグループはほとんどありませんでした」

また、横浜市の「たんぽぽ」という子宮筋腫・子宮内膜症の患者会に連絡をとったところ、「婦人科がんの患者会はないかという問い合わせがたくさんある。あなたがつくったら」と言われた。こうしてまつばらさんは自分たちの手で支援グループをつくることを思い立った。主治医の関東中央病院の今西由紀夫婦人科部長に相談すると、「できることは協力する」と約束してくれた。

会の活動内容は、まつばらさん自身も含めて、患者のニーズの高いテーマやサービスを満たそうとしている。そのため、一つは公開の講演会を開催し、もう一つは「わかちあいのミーティング」を設け、これを学習と共感=癒しの二本柱と考えて毎月交互に開催していくことにした。

「入院している時、私はスタンフォード大学医学部のスピーゲル教授の『支持的サポート療法(グループ・ワークによる心理的なサポート)』についての本を読みました。進行乳がんの患者に対して行った研究では、この療法を行ったグループは生存期間が、行わないグループの二倍延長したというのです。そこで日本でこの療法を受けたいと思ったのですが、婦人科がんを対象に実践しているところは見つかりませんでした。それで自主版の支持的サポート療法になればと考えて、病気の体験や感じたことを話しあったりする『わかちあいのミーティング』を始めたんです」

サポートグループ「あいあい」をつくったまつばらけいさん

サポートグループ「あいあい」をつくったまつばらけいさん

あいあいには準備会の時点から「婦人科がんのグループができるのを待っていた」と参加する人も多かったし、意義を理解して協力を申し出る人も少なくなかった。現在の登録者には、12歳の卵巣がんの少女をもつ母親から80歳近い女性までいる。

「入 院している間、周りはみんながん患者でしたが、退院したら近くには私しかがん患者はいないし、とくに婦人科がんの人はそんなに数がいません。日常生活の中 で病気のことばかりしゃべっていたら友達にしても家族にしても煙たく感じるでしょうし、死にかかわるような重たい話には目をそむけたくなるでしょう。とこ ろが、同じ体験をした人同士だと、たとえば『おしっこをするのが大変だった』という話をしてもみんな理解し合えるので、気軽に楽しくお話できるわけです」

まつばらさんは退院した日、家に帰ってベッドに腰を下ろしたとたん額に汗をかき、鏡を見ると顔が真っ赤になっていた。典型的なホットフラッシュ(のぼせ)で、卵巣を失ったことにより更年期障害が表れたためだった。このほか子宮・卵巣がん手術を受けた人の共通の問題は、リンパ節を郭清したことによるリンパ浮腫(学園トピックス・リンパドレナージュの記事を参照)、排尿・排便の障害、術後の性生活、女性性の喪失や子供を産めなくなったことをどう受けとめるのか、さらに抗がん剤など補助療法の副作用による苦しみや再発への不安・恐怖といったことがつきまとう。

「これまでのがん医療は命を助けることが最優先で、術後主治医に『足がむくんでつらい』とか『体温調節がうまくできなくて冷や汗が出て気持ちが悪い』などと訴えても、『ともかく命が助かったんだから』とか『誰もみんな同じです』と、あまりとりあってもらえませんでした。だけど、これからは術後のQOLまで見わたした治療の再検討が必要になってきます」

たとえば今まで再発予防には拡大手術して切除すればよいとされてきたが、最近では必要最低限な部分だけ切除する縮小手術でも予後は変わらないとされるようになってきた。術後のQOLを考えれば縮小手術を選びたいところだが、ほとんどの患者は後遺症や合併症についての説明を受けていないし、治療法に選択肢があるということも聞かされていないのが現状だ。

「医師が事前に、『こういう治療をすればこういうメリット、デメリットが生じる』ということをきちんと説明したうえで患者の選択に任せるのが本当の意味でのインフォームドコンセントだと思います。ところが、講演会のあとなどの質疑応答では、『私の先生はこう言っていますが、本当は違うのではないでしょうか?』といった主治医にしか答えがわからない質問が殺到して頭を抱え

たくなることもあります。つまり、患者と医師の間でコミュニケーションや信頼関係が成立していないケースが少なくないわけで、とても問題だと思っています」

病院での乳がん検診の説明会

病院での乳がん検診の説明会

ただし、とくにがんを始めとする慢性疾患の場合、医療従事者にできることには限界があるといわなければならない。QOLの改善にはむしろ患者本人がどうい うふうに日常を過ごしているかということに比重がかかっていく面がある。そうした情報は当事者自身が創意工夫を重ねるなかで個々に持っていたりするケース が多く、サポートグループでの情報交換が役に立つというわけだ。

「私の場合、リンパ浮腫や更年期障害を水中ウォーキングや水泳でずいぶん軽減する ことができました。患者が納得のいく病とのつきあい方をするには、できれば自分で選んだ医療を受け、症状や後遺症を軽減する工夫を生活のなかにどんどん取 り入れていくのがいいと思います。たんに目利きの医療消費者になるだけでなくて当事者そのものが『医療生産者』になれる可能性がある。サポートグループに はそうしたことを支援する役割があるはずです」