緩和ケアは患者と家族のQOL向上のために

がんの緩和ケア医療はもはや末期がんだけを対象にしたものではない。がん診断期から始まるものであり、さらにさまざまな心の痛みにも対応する「全人的なケア」とされるようになった。それを実現するためは、医師と看護師ばかりでなく、多種のコメディカルの関わりとサポートが欠かせない。患者や家族にとってより高いQOL(生活の質)と満足度を追求しているがん緩和ケアの現場を探った。

安達 勇 (あだち・いさむ)

静岡県立静岡がんセンター 緩和医療科部長

国立がんセンター中央病院腫瘍内科医長、中国医科大客員教授などを経て2002年より現職。日本乳癌学会専門医、日本内分泌学会専門医、日本東洋医学会専門医・指導医、日本内科学会認定医・指導医、日本緩和医療学会理事。2008年日本緩和医療学会会長

ホスピスは「心身の癒しを得る休息所」

がんの緩和ケアは、「ホスピスケア」とか「ターミナルケア」という呼び方もある。ホスピスはもともと「客と主人」を意味する言葉だった。11~12世紀に聖地巡礼の旅に出たキリスト教徒の休息所として地中海の島々にできた施設が「ホスピス」と呼ばれていた。キリスト教的な考え方ではこの言葉に、「神のもとにたどり着くための心身の癒しを得る一時的な休息の場所」という意味がこめられている。「ターミナルケア」は、人生の終着駅「ターミナル」に由来する言葉で、その意味合いはホスピスケアとは異なっていた。

現代ホスピス運動の祖といわれるのが、1960年代にイギリスで活躍したデイム・シシリー・ソンダースという女性だ。ソーシャルワーカーとして終末期肝細胞がんの男性を看取った経験から、彼女は臨死患者への治療とケアのあり方を学んだ。疼痛治療にモルヒネが役立つことを知り、自ら39歳で医師となり経口モルヒネの投与法を確立している。そして、67年にセント・クリストファーホスピスを創設した。彼女の活躍が1970年代の新しい世界のホスピス運動の広がりへとつながる。

セント・クリストファーホスピスで学んだカナダの外科医が、1974年に大学病院内に世界で初めての緩和ケア病棟を設けた。これを「パリアティブケア・ユニット」と名づけたことから、これ以降世界で「パリアティブケア(pallative care=緩和ケア)」という呼び方が広がっていく。

日本の緩和ケアは、1970年代初めから市民グループや医療者らが中心となり、草の根運動や市民運動として育ってきた。臨床では、1972年に淀川キリスト教病院院内で柏木哲夫医師らが、終末期がん患者に対する緩和ケアにチームとして取り組んだことが始まりとされる。1977年に河野博臣医師らが「日本死の臨床研究会」を立ち上げ、医師と看護師などのコメディカルも集まって終末期における臨床上の問題点を討議するようになった。1981年に日本で初めて浜松市に聖隷三方原ホスピスが誕生している。

1990年に「緩和ケア病棟入院料」が医療保険診療報酬として設けられ、急速に日本各地に専門施設がつくられるようになった。2007年9月現在、ホスピス・緩和ケア病棟として届出受理された施設数は、175施設3362床である。

一方、専門の病棟を持たない病院でも緩和ケアチームをつくり、一般病棟に入院中のがん患者に対して症状緩和や種々のコンサルテーションを行う形が出てくる。東京・築地の国立がんセンター中央病院では1999年に、腫瘍内科の専門医の安達勇医師らが、麻酔科医や看護師に、ボランティアの鍼灸師らも加わった緩和ケアチームを発足させた。現在では全国で60ヶ所以上で、保険診療として一般病棟における緩和ケアを展開している。

2007年4月に施行された「がん対策基本法」は、がん対策に関する基本理念を定めた法律だ。これにより全国286のがん拠点病院では、がん登録を行うこと、がん治療を平等に受けられるようにすることのほか、緩和ケアを提供する体制を持つことが義務付けられた。

一方では、施設を持たずに在宅のがん患者の緩和ケアに当たる「在宅療養支援診療所」の動きも出てきた。先駆けの一つとして1997年に宮城県名取市に岡部健医師が在宅緩和ケアの専門医院「岡部医院」を開業している。がん対策基本法では在宅療養支援診療所への医療保険の適用が実現し、より幅広く緩和医療が行われるよう措置がとられている。

TOP

「よく生きるための医療」へ

緩和ケアはがんやがんに伴うつらい症状をやわらげることを目標とした医療だ。かつては、主にがん治療に反応しなくなった末期がんの患者に対して、痛みを中心とした身体的、精神的な苦痛の除去を目的とした医療を指していた。

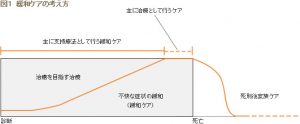

これに対して、2002年にWHO(世界保健機関)は、緩和ケアについて「生命を脅かす病気に直面している患者と家族のQOLを改善する方策(アプローチ)で、痛み、その他の身体的、社会的、スピリチュアルな問題の早期かつ確実な診断、早期治療によって苦しみを予防し、苦しみからの解放を実現すること」と定義した。緩和ケアは終末期からではなく、早期から受けるものであることがはっきり提唱されたのである。(図1)

日本のがん対策基本法では、がん治療には治癒や延命だけではなく痛みの治療など、QOLが維持・向上できる支援を最大限に提供することが大切であるとした。緩和ケアは終末期に限らず、診断初期から重視すべきというWHOの考え方が踏襲されている。それは「死んでいくための医療」ではなく、「よく生きるための医療」とされる。

がんの身体的疼痛は、がんが影響を及ぼしている組織や臓器、神経や骨の痛みだ。痛みにも、ときどき出る痛み、絶え間ない痛み、身体を動かすと出る痛み、ときおり電撃のように襲ってくる痛みなど、さまざまなものがあり、がんが進行すればするほど激しくなる。

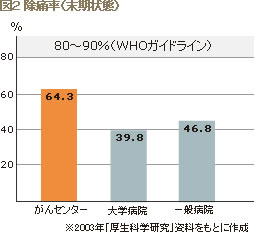

こうしたがん疼痛に対して、1986年にWHOは「WHO方式がん疼痛治療法」を発表した。経口のモルヒネを中心としたがんの痛み治療の国際標準であり、このガイドラインに従って医療用麻薬を正しく使用すれば80~90%のケースで痛みをコントロールすることができる。

がんの痛みのケアは、がん性疼痛の強さに応じて鎮痛薬を三段階に分け、患者が感じる痛みの程度(弱、中、強)によって薬を追加したり、組み合わせを変えたりする。消炎鎮痛薬から使い始めるのが原則とされ、次の段階では弱オピオイドと呼ばれる痛み止めが用いられ、最終的にはモルヒネなどの強オピオイドと呼ばれる医療用麻薬を加えていく。それでも取れない痛みに対して、薬ではなく神経ブロックが用いられる場合もある。

しかし、日本では緩和ケアができる施設も医師も圧倒的に少ないことから、医療用麻薬の普及は先進国の中で低水準とされる。痛み緩和の治療により患者が「痛 みがやわらいだ」と感じる割合を「除痛率」と呼ぶが、2003年に報告された厚生労働科学研究によると、がん専門病院でも除痛率は64・3%に過ぎず、一 般病院や大学病院ではさらに低い。日本では全体に6割以上のがん患者が痛みを我慢しながら治療を受けていることが分かった。モルヒネの使用量も欧米諸国の 10分の一くらいとされる。(図2、図3)

また、日本ではまだモルヒネについての誤解や偏見がはびこっている。たとえば、「モルヒネには習慣性・依存性がある」「量を増やさなければ効かなくなる」「死期を早めることになる」といった俗説である。しかし、これらは医学的にほぼ完全に否定されている。

モルヒネは痛みだけでなく、息苦しさをも緩和する。緩和ケアで苦痛が改善された患者は、そうでない患者と比較して生存期間が延びるという研究データも示されている。

もちろん日本の緩和ケアの医療現場では、がん疼痛はほとんど完全に抑え込むことができるようになってきた。多臓器転移を来たしたような進行例でもすぐれた除痛効果が得られるなど、緩和ケアの重要性が示されている。