第4回 村山良介先生のこと

永田勝太郎

財)国際全人医療研究所 理事長。WHO(世界保健機関)心身医学・精神薬理学 教授。浜松医科大学付属病院心療内科科長、日本薬科大学統合医療教育センター教授・センター長を経て現職。受賞:「ヒポクラテス賞」「アルバート・シュバイツアー・グランド・ゴールドメダル」 「ビクトール・フランクル大賞」など

心身症の診断と治療(診断と治療社)、痛み治療の人間学(朝日新聞出版)など多数

村山良介先生の略歴

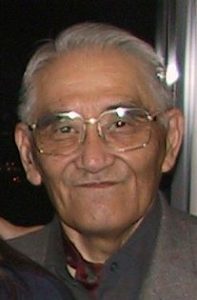

故村山良介(1926?2005)

東邦大学麻酔科教授(大橋医療センター)、日本慢性疼痛学会の創始者・名誉理事長。信州大学松本医科大学(旧制)卒。戦後まもなく、文部省在外研究員として渡米。2年間、ボストン市立病院麻酔科に留学。帰国後、京大医学部助教授(手術部)、高知女子大学教授(看護学)を経て東邦大学医学部(麻酔科)教授。

村山良介先生との出会い

「死の臨床研究会」が結成されたのは1977年。私が北九州小倉で池見酉次郎先生のもと、心療内科の研修を始めたばかりの頃だった。緩和ケアという言葉はなく、ターミナルケアとか末期医療と言われ、がんの告知やホスピスのあり方が議論されていた。当時、癌末期医療に関心を持つ医師はまだ少なかった。 その「死の臨床研究会」第2回大会だったと思う。東京の都市センターで開催されたこの会に村山良介先生が登壇した。 先生の講演は衝撃的だった。先生は自身が大腸がんを患い、人工肛門を装着していることをカミングアウトされたのだ。エネルギッシュで元気そうに見え、カリスマ性すら感じさせる先生が、実はがん患者であると、淡々と話されたのを、私は昨日の様によく覚えている。 講演後、先生を追いかけた。しかし、先生は待たせていた車に乗り込み走り去った。数年後、先生の弟子になることはその時想像もしていなかった。 小倉で池見酉次郎先生の薫陶を受けた後、私は池見先生の紹介で村山先生の教室に入局した。それから先生との永いお付き合いが始まった。最も印象深かったのは、先生の死との向かい方であった。。

自らの死を演出

村山先生は晩年を函館で過ごされた。 亡くなられたのは、2005年の秋の終わりだった。本格的な冬の始まる一歩手前で、函館山からの吹き下ろしの風にコスモスや小菊の花が震えていた。 先生の死は見事であった。従容と死を受容していった。先生は自らの最期をデザインし、演出もしていた。そのせいか、我々遺された弟子たちにあまり別れの悲しみは少ない。生も死も、先生は精一杯自分の思うように成したからである。さぞ、満足な人生だったかと思う。だから、悲惨さは全くと言ってよいほど、漂ってはいなかった。

村山先生は、麻酔学はもとより痛みの研究、特に慢性疼痛やがん性疼痛の研究ではわが国のリーダーの一人であった。医療機器にも関心を持ち、機器の開発を試み、紫外線の研究にも注目されていた。また、東洋医学による生体のホメオスタシスの研究や、鍼の作用機序の解明に努め、盲人の鍼灸師たちの研究にも協力されていた。晩年は美容に興味を示し、美容鍼研究会、エステティシャンのための日本心体美学会を立ち上げた。

先生の麻酔科は手術室の麻酔はもちろん、集中治療、救急、さらにペインクリニックにも力を入れた活気のある教室であった。慢性疼痛や癌性疼痛を積極的に扱うことでは、当時は珍しい麻酔科だった。そのため麻酔科の中に私たちの心療内科も混在した形で存在でき、疼痛治療に心療内科的方法論、血行動態学などの新しい試みを果敢に導入できた。また、私たちは先生とともに、日本慢性疼痛学会(発足時:日本慢性疼痛研究会)、疼痛漢方研究会(発足時:痛みと漢方シンポジウム)、日本疼痛心身医学会(発足時:難治疼痛研究会)を立ち上げた。これらは今日まで継続されている。

村山先生のこのような学問への熱意と新しい領域への挑戦の意欲は並々ならぬものがあった。先生を駆り立てたものは何だったのだろうか。

先生の痛みの研究は講演で話された「39歳で大腸がんを患い、大手術を受けられた」時から始まっている。 「俺は、がんで死ぬことは恥ずかしくない。しかし、麻酔の専門家が痛みのためにのたうち回るのだけはごめん被りたい。だから、痛みを研究するのは自分のためなんだ」。先生の口癖だった。

お別れの日々

2005年の夏、突然、先生から連絡があった。新しく発足した「日本心体美学会」への出席要請だった。会場の東京のホテルでお会いし、レストランで一緒に食事をした。好物のナポレオンパイをうまそうに平らげていた。いつもと変わらず、笑顔だった。

その後、宇都宮で開催された日本疼痛学会・ペインクリニック学会に出席され、羽田から函館に戻られた。函館行の飛行機に乗るときは、ふらふらして、車椅子であったという。東京では、教会に行き、洗礼を受けられたのだそうである。ご自身の病態を熟知していたのだと思う。今、思うと、昔の仲間に別れを告げるため、函館から来られたのではないかと思う。

戻られて倒れられたが、先生は入院をかたくなに拒み、一切の治療・診断行為を拒否された。函館には、弟子が3人いたが、皆、困り果てた。水分の補給以外、一切の治療を拒まれたからである。あれだけ食べることに執着していた先生が、何も食べなくなってしまった。自ら摂食を拒否し始めた。

約2ヵ月間その状態が続いた。私は、2度お見舞いに行った。ベッドに臥床し、そばにはお孫さん達の写真が飾られていた。まもなく、自宅で静かにお亡くなりになられた。先生を心から愛していた人たちに見守られての最期だった。

39歳で大腸がん

先生は長崎で被爆を体験している。原爆が落ちたとき、対岸から見ていた。「大きな花火だなあと思った」と笑って話していたことを思い出す。

敗戦後、医学部を卒業するとすぐに渡米し、ボストンの市民病院に勤めた。ボストン市民病院の職員食堂には、終戦直後の日本では口にできない牛肉がふんだんにあり、食堂のおばさんが大きな冷蔵庫から肉の塊を取り出し焼いてくれた。「うれしくて毎日肉ばかり食べていた」という。しかも「職員はただ」だった。

このボストン市民病院で麻酔科が独立した科であることを知り、麻酔学を学んだ。我が国の麻酔科の第1世代である。

帰国し京都大学に勤め始める。そこでがんが見つかった。見つかった時、すでに骨盤、肝に転移があったそうだ。年末のあわただしい中、手術が行われた。外科の担当医に「転移巣を徹底的に除去したので骨盤は紙のように薄くなってしまった」と言われたという。

TOP

「食わない生物は死ぬ」

大手術の後、化学療法が行われた。当時の化学療法は副作用が強いばかりだった。それを知っていた先生はほとんど服用しなかった。飲んだふりをして、捨ててしまったという。しかし、考えた。どうしたら生き延びられるかと。

その結果、到達した結論は、「食わない生物は死ぬ」という生命の大原則であった。だから先生は食べた。「必死になって食べた」という。

こんなエピソードもある。京都に住んでいた先生は、京都の花街先斗町でほとんど毎日のように飲んでいた。ウイスキーのボトル半分が毎日の酒量であった。支払いは「ある時払いの催促なし」である。それほど信頼を得ていた。

そして、ある日突然、「ツケ全額を支払った」。は手術の前日、年末のある寒い日だった。お店の女将さんたちは、「いったい、どうしたんだろう。どこかに転勤にでもなるのかね」と思ったそうである。

年が明けて、先生の大手術を知った女将さんたちは「自分の生死を分ける手術の前日にツケを精算するとは。 私たちもこうしちゃいられない」。意気に感じた女将さんたちは、先生に弁当を届けることにした。当時で六千円もする弁当だったそうである(当時かけうどん1杯30円)。

術後の先生は毎日、その弁当をありがたく頂いた。ゲーゲー吐きながらも必死で弁当を食べたという。ご飯粒、一粒も残さず。こころの中で、「食わなきゃ、死ぬんだ!」と、叫びながら。弁当の配達は90日間にも及んだという。

3652回分の1

村山先生は食べることに執着していた。したがって、食べることについてのエピソードは多い。

東京で一人暮らしをしていた頃、先生は大勢でワイワイ言いながら食事をするのが好きだった。医局会の後はいつも宴会だった。私もよく、夕食をご一緒した。美味しいものを食べると機嫌がいい。まずいものを食べると途端にご機嫌ななめだ。その差が大きい。ある日、機嫌のよいときを見計らって、尋ねてみた。タクシーの中であった。

「先生は美味しいものを食べると今日のようにたいへん御機嫌がいいのですが、まずいものを食べると途端に御機嫌ななめになりますよね。どうしてですか。私なんか、まずいものを食べても仕様がないなと思うだけですが」

「フン、そりゃあねえ、君と俺の違いだよ。俺はがんをやってるからな」

「エッ?どういうことですか?」

「わかんないかね。君は健康だろ。俺はがんをやってるということだ。君も知っている通り、俺は一人暮らしだ。だから、朝はトースト1枚にコーヒー1杯だけだ。昼は冷やしタヌキうどんだ」

先生の昼食はいつもワン・パターン。四季を問わず、冷やしタヌキうどんであることは医局員誰でもよく知っていた。昼になると毎日、近所のうどん屋が出前してくる。

「そうですね」

「な、だから俺がまともに食う飯は夕飯しかない。いいか、俺はがんだ。いつ死ぬかわからない。仮にだ、俺が後10年生きると考えてみろ。何回飯が食える? 365日掛ける10年プラス閏年2回で、3652回だぞ。俺は3652回しか飯を食えないんだ。どうだ、その内1回でもまずいものを食ってしまったら、損したとか、失敗したとか思わないか?」

私はうなってしまった。先生にとって、死は日常的なものであったのだ。いつも先生の背後に死が潜んでいたのだ。否、むしろ、死と共存した生を日々、営んでいたのだ。先生は自分のがんも死もすべて、自らの人生の一部として受け入れていたのだ。これは、悟りだ。

「素直でしたたか」

そう言えば先生はよく、「俺はがんだ」と言われた。普通、患者さんは自分の病気を隠すものだ。特に医師が病気になったときはそうである。しかし、先生はそうではなかった。

「先生、失礼なことをお聴きしてもいいですか。」

「オッ。いいよ。なんだい。」

「先生はよくがんだと自ら言われますね。特に患者さんに。どうしてなんですか?」

不躾な質問である。先生は、私の顔を見て、ニヤッと笑い、応えてくれた。

「だって、俺ががんだということは事実だろ。患者さんに言うと、妙に納得してくれるんだよな。」

「はあ、そうですか。・・・、先生は自分がガンになったとき、怖くはなかったですか?」

「そりゃあ、オマエ、俺だって、怖かったさ。でも、今は怖くないな。」

「・・・、先生はがんの恐怖から逃れるのに、どのくらい時間がかかりましたか。」

「うーん、そうだな・・・、8年だな。8年かかったな。朝起きるだろ、オマエは何を考える? とくに考えないだろう?」

「ええ、そうですが」

「俺はな、毎朝、目覚めると、『オッ!今日もまた、俺は生きている!』って思ったもんだ。だけどな、8年経ったとき、そうやって考えることが面倒になってしまったんだよ。いや、もうどうでもいい。ま、今、生きているんだから、これでいいやって思うようになったんだ」

「そう思ったら、自分ががんであることが恥ずかしくなくなったんだ」

まさに、病気を受容し、死を受容した態度がある。生死を合わせ飲むような死生観である。

「でもな、フフフ・・・、がんであるというのは便利でいい」

「なぜですか?」

「そりゃあ、俺がやりたくないことを頼まれたときは、『がんだから』と言えば、たいてい免除してくれる。この手で、自分のやりたいことだけやればいいからな、ハッ、ハッ、ハッ」

したたかである。がんになったからこそ持ち得た生きざまではないだろうか。

確かに、先生は好きなことしかしなかった。私の様に渋々何かをするということはなかった。そういうことは始めからしないのが村山先生の流儀であった。だから、それを誤解する人もいた。先生はそういう人たちを相手にしなかった。その意味では、きわめて自分に忠実であったといえよう。素直な性格であった。しかし、したたかでもあった。

池見酉次郎先生から続く我々のがんの自然退縮に関する研究では、がんを乗り越えて生きる人たちに共通の生きざまがあった。それは、「素直でしたたか」な生きざまである。無論、彼らが、最初からこうした生きざまを持っていたわけではない。がんになり、死に直面するなかで、至高体験を経験し、そのなかから生きざまが変わって行った。これを実存的転換と言う。

至高体験とは、「アア、生きててよかった!」と思うような感動的な体験であり、美しい自然や豊かな人間関係などに感動するところから生まれる。実存的転換を果たした人は、「素直でしたたか」な人生観を持つようになる。村山先生はまさにその典型であった。

先生は、自らのがん体験を通じ、そうしたすさまじい生きざまを私たちに示してくれた。その教えは体験的であり、インパクトはきわめて大きかった。