逃げずに上手に付き合う

社会状況の急激な変化にともなって厳しいストレスにさらされ、体調を崩していく人が少なくない。

ストレス反応を診断するために、体内ホルモンの作用をもとにした新しい手法が有力になっている。

また、頭を積極的に働かせたり、鍼治療を受けることがストレスに強い体質を作るうえで有用だという。

自然科学だけでなく、社会科学、人文科学などすべての知恵を動員する全人医療に取り組む永田勝太郎医師から、ストレス学の現在を聞く。

永田勝太郎医師(ながた・かつたろう)

慶應義塾大学経済学部を中退し、福島県立医科大学入学。1977年卒業後、千葉大学第一内科で研修。

80年北九州市立小倉病院に勤務、池見酉次郎氏に師事。東邦大学大橋病院助手を経て現職。

感受性によってストレス反応が異なる

大手メーカーの中間管理職だった55歳のAさんは、会社から突然インドネシアへの転勤を命じられた。ジャングルの中に新しく工場を作るという困難な事業を仰せつかったのである。本来海外勤務は夫人同伴であるはずなのに、そこは毒虫や毒蛇の徘徊するようなへき地であり、「とても女性が行けるようなところではない」という理由で単身赴任を求められた。

Aさんは会社の命令にしたがうべきかどうか迷った。年齢からいってこれが会社での最後の仕事になりそうだが、それほど有望な事業とも思えず気が進まない。いっそ会社を辞めてしまおうかとも思ったが、まだ子供たちは大学に通っていて手がかかる。転職しようにも、この不況下ではおいそれと次の仕事も見つかりそうもない。さんざん考えた末、結局、Aさんはインドネシアに飛び立つことになった。

ジャングルでの仕事に着任して3ヵ月でAさんは熱病にかかってしまう。生死をさまようような状態で日本に飛行機で強制送還された。そのまま病院に入院して1ヵ月くらいで病気はなんとか治ったが、会社からは病床に見舞いに訪れる人もなかった。Aさんは仕事で思わしい成果をあげられなかった責任をとって、会社に辞表を出さざるをえなくなってしまったのである。

一方、47歳のBさんはある医療機器の会社の支店長を務めていた。医者や病院相手の仕事はストレスを感じることが多く、つい過食になりがちで体重が120キロ近くにもなり、糖尿病を患っている。ある日いつものとおり出社してみると、会社が倒産していた。

もちろん簡単には新しい仕事が見つからず、毎日何をして過ごしたらいいかわからない。妻に本当のことを言い出せないまま、朝になるとこれまでと同じ出勤スタイルで家を出て誰もいなくなった事務所に通っていた。ところが、ついに事実を知られ、妻は「どうしてそんなに大切なことを私に話してくれなかったのか」と怒って子供を連れて実家に帰ってしまった。仕事も家族も失ってしまったBさんは、いまだに何もすることのない元の事務所へ「通勤」している。

じつはAさんもBさんも、最近浜松医科大学心療内科の永田勝太郎医師を訪れた患者だった。日本は世界でも有数のストレス社会と言われているが、永田医師は「不況で世の中が冷え込んでいるこの時代、社会の下層にいる人ほどプレッシャーが厳しくなっている」と話す。ストレスの問題は、いつもこうした社会の状況と深く結びついている。

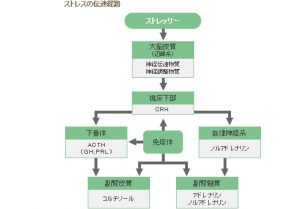

「今年の夏は非常に厳しい暑さが続いていますが、ストレスには夏の暑さや冬の寒さ、湿気、騒音などの物理的な問題や、人間関係、人生の様々なできごとなど が原因となります。そしてこうしたストレスの原因を『ストレッサー』と呼んでいます。とくに現代社会特有のストレッサーというと、時間に追いまくられた り、狭い空間に閉じ込められたりすることや、縦・横・斜めの多様な人間関係などがあげられるでしょう。これらのストレッサーをどう受け止めるかを『ストレ ス感受性』といいます。このストレッサーとストレス感受性の関係によって、いろいろな『ストレス反応』が起こってきます」

そもそもストレスとは、物理学の用語で「ゆがみ」という意味だ。たとえば割り箸に力を加えて曲げていくとき、この力をストレッサー、曲がった状態をストレ ス状態と考えることができる。力を加えると曲がりはさらに大きくなり、ついにポキンと折れてしまう。ところが、割り箸がゴムで作った棒だったら、いくら力 を加えても折れずに元に戻ることができる。すなわち割り箸とゴムの棒の間には、ストレス感受性の違いがあるわけだ。ストレス状態が過剰で病気になり、割り 箸のようにポキンと折れた状態を「死」と考えることもできる。

逃げていると自己破壊に陥りやすい

日本でストレスを専門的に研究している学問領域は心療内科学だが、全国で80におよぶ医科大学・医学部の中で心療内科学の講座をおいているところはその10分の1もない。また日本ストレス学会、日本産業ストレス学会、心身医学会、心療内科学会、自律神経学会など、各医学会でストレスが扱われているが、ストレスというものをどうとらえるかについては必ずしも一致した意見があるわけではないのが現状だ。ただし、ストレスが身体疾患やうつ病という心の病気に結びつくという認識はいまや誰にも共通のものとなっている。

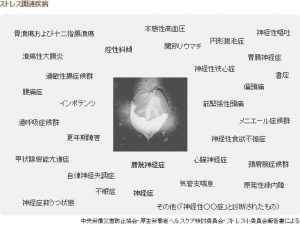

「アメリカのシカゴ精神分析研究所にいたフランツ・アレキサンダーは、『7つの聖なる疾患』という概念を打ち出しました。この中で、ストレスが糖尿病や高血圧などの慢性疾患にかなり強い影響を与えるという考え方を示しています。今日では生活習慣病といわれる疾患はみんなストレスと関係があると考えられるようになってきました」

最近は、病気が起こる原因は遺伝子にあるというふうに考えることがトレンドのようになっている。確かに病気は遺伝的な要因が基本にあるが、それなら遺伝的要因があれば必ずその病気になるかというとそうではない。たとえば糖尿病の遺伝要因を持っている人が糖尿病を起こす割合は25%で、75%パーセントの人は糖尿病にはならない。リウマチの遺伝要因を持っていてもリウマチウになる人とならない人がいる。すなわち病気が起こるのは、遺伝因子ばかりでなく、生活習慣が大きくかかわると考えられるわけだ。

「WHO(世界保健機構)で健康の定義を提唱したステーシー・デイは、『生活習慣はその人の身体的要因、心理的要因、社会的要因の3つの要因がかかわって おり、このことを生活の主体である医療の中に持ってくるべきだ』と主張しています。そして、生活のなかでのゆがみがストレスというものです」

さらにこのストレスに対して、どのように適応するかは人によって4つくらいのタイプがあるとされる。一つはストレスと「闘う」というもの、次が「逃げる」 というものでいわゆる「飲む・打つ・買う」などがこれにあたる。また、相手にこびへつらうような「過剰適応」という対応もあり、さらに相手と適当に距離 (間=ま)をとって「うまく付き合う」という対応がある。

「どのように対応するかによって、ストレスがどう影響するかが変わってくるわけです。ところが、一般に現代社会のサラリーマンなどは、逃げるタイプが圧倒的に多く見られます。ストレスが溜まってくると飲みにいったり、徹夜で麻雀をするわけですが、こうしたストレスの発散法が過ぎると、100のストレスを発散するために200のエネルギーを使うといったことになりかねません。その結果、自己破壊的ライフスタイルに陥り、かえってこれが病気の原因になってしまうという傾向が目立ちます」

ストレス度が測定できるようになった

我々の先祖が野生の生活していた時代、人間は牙も角も持たない弱い存在だった。狩猟や採集に出かけたとき、クマやトラなど、思わぬ外敵に出くわすことも少なくなかっただろう。そうした危機に陥ったとき、身体は血中に肝臓や筋肉から一気にブドウ糖を放出して血糖値を上げてエネルギーを高め、心拍数も血圧も高めて敵と闘う準備を整える。まさにこれがストレスに出会ったときの反応である。

「我々がストレッサーを目や耳で認識すると、脳の下垂体からACTH(副腎皮質刺激ホルモン)という物質が分泌され、副腎を刺激する。すると副腎からストレスホルモンといわれるコルチゾールが出てくる。これらが身体の筋肉も骨も、すべて動員してブドウ糖を作り出させる。アドレナリンというホルモンもそこに協力して心臓をどきどきさせ、血圧を高め、一方では末梢部分を引き締めていくわけです。もちろんこれは非常時に対応するための身体の態勢づくりであるのですが、その状態が日常的に続き、闘い続けなければならないとしたら、最後には身体はボロボロになってしまいます」

最近、こうしたストレスによって身体の中で起こる反応のメカニズムを利用して、ストレスの強さを測定する方法が開発されている。ストレスが強くなるほどコルチゾールが増強することになるが、これを導くのが17-OHCS(17α-ヒドロキシコルチコステロイド)という物質であることがわかってきた。この 17-OHCSは尿に排泄されるので、その濃度を調べることによってストレス度が測定できるというわけである。

「いろいろな『ストレス度チェック』といったものが見られますが、これらはあくまでも主観的な見方によって作られたものであり、誰にも共通して利用できるものではありません。ところが、尿中の17-OHCSを調べれば、その人のストレス度は客観的に評価できるわけです」

さて、もし人間が日常的にストレスにさいなまれ続けてコルチゾールをどんどん分泌させていったらどうなるだろうか。がんの末期や糖尿病の末期の患者は痩せ こけてついに死にいたるが、ストレスもそうした可能性は確かにありそうだ。ただし、多くの場合、ストレスではそう簡単に死んだりしない。

「たとえば政治家などは、絶えず激しいストレスに直面しているのに、彼らはしたたかな生命力を発揮させています。これはどうしてなのか、人間の身体の中に はきっとストレスに抵抗するホルモンが出ているのではないかということで、長い間研究されてきた結果、近年になってそれがDHEA-Sというホルモンであ ることが突き止められました」

今年行われた高度先端医療研究会という学会では、「夢のDHEA-S」とも呼ばれるこのホルモンがテーマの一つに取り上げられた。免疫力の向上、精力増強、体力強化、糖尿病に対する血糖降下作用、快眠効果、抗炎症作用などがあり、神経・内分泌・免疫の全ての回路に関係する万能的な作用を持ったホルモンとして注目を浴びている。当然DHEA-Sはストレス性疾患に対する特効薬としても期待できることになる。

脳を鍛え鍼治療を受けると生命力がアップ

「DHEA-Sは、じつは赤ちゃんのいるお母さんの胎盤やへその緒にも多く存在していることがわかっています。昔は赤ちゃんが生まれると、へその緒を桐の箱に入れて保存したものですが、これは赤ちゃんが病気になったときに煎じて飲ませるものでした。今日のように医学が発達していない頃は、生後1年以内の自分でDHEA-Sを作れない期間の赤ちゃんの死亡率が非常に高かったのです。そこでいざというとき、抗炎症作用、免疫向上作用があるDHEA-Sを含んだへその緒を利用するという生活の知恵があったのだと考えられます。イヌやネコは赤ちゃんを生むと母親が胎盤を食べてしまうし、アメリカインディアンも赤ちゃんを生んだお母さんに胎盤をステーキにして食べさせたといいます。これはお産によって消耗した体力回復をはかるための知恵と考えられます」

DHEA-Sはストレスホルモンのコルチゾールに対抗することから、アンチ・コルチゾールともいわれる。これまでDHEA-Sはもっぱら副腎と男性の睾丸で作られていると考えられてきた。ところが、加齢にともない誰しも副腎や睾丸の機能が落ちてくるはずなのに、「老いてますます盛ん」というタイプの人も珍しくない。そこで、それ以外にDHEA-Sを生産している器官はないかと調べた結果、人間の脳や皮膚でも作られていることがわかってきた。

「DHEA-Sは脳のどこでも無尽蔵に作れます。だから頭を使い、脳を鍛えるということはストレスに対する抵抗を養うことになります。そのため、自分の生きる意味に目覚めてそれを追求している人はストレスに強いわけです。年をとってもいつまでも元気な政治家などは、生きる意味を強く持ち、DHEA-Sをいっぱい備えているからだと思います」

さらに皮膚がDHEA-Sを作ることから、鍼灸やマッサージなどもDHEA-Sを強化し、ストレスに強い身体を作るうえで有用だという考え方も示されている。京都の白畠康鍼灸師と永田医師らの研究によると、鍼治療を行った後は、行う前と比べるとDHEA-Sの代謝物である17-KS-S(17―ケトステロイド硫酸抱合体)を調べると、その量は鍼の直後より下がってはいるものの、前日の値よりは上がっていることがわかったという。

「鍼が生命力を高めるということはこの実験で見事に証明されています。鍼は一つは対症療法的に肩こりや腰痛を改善する作用がありますが、もう一つはストレスに強くなるホルモンの分泌を促進するという役割が大きいといえます」

現代社会では誰もストレスを避けて生活することはできない。ストレスに強い体質をつくるための個々の.取り組みは、現代人に欠かせないものとなるのではないだろうか。